ブースト広告の主な特徴と注意点とは?手軽さと即効性のメリット・デメリットを理解し、潜むリスクまで徹底解説

目次

- 1 ブースト広告とは?リワード広告との違いと危険性を解説:急増するアプリダウンロード数とランキング操作のリスク

- 2 ブースト広告の主な特徴と注意点とは?手軽さと即効性のメリット・デメリットを理解し、潜むリスクまで徹底解説

- 3 Facebookで投稿をブーストすることと広告作成の違い:投稿の宣伝(プロモート機能)と通常の広告マネージャー利用を徹底比較

- 4 インスタグラム投稿のブースト広告の特徴:プロモート機能の仕組みと活用メリット、押さえておきたい注意点

- 5 X(旧Twitter)での投稿ブースト機能と通常広告の違いを徹底比較:メリット・デメリットと効果的な活用法

- 6 X広告ブースト機能と通常広告フォーマットの比較:配信形式、ターゲティング設定など主要機能の違いを徹底解説

- 7 投稿ブースト広告とリード獲得広告の違い:目的の違いを理解し、中小企業が効果的に使い分けるポイントを解説

- 8 短期的効果が高いブースト広告の活用シナリオ:緊急プロモーションや限定キャンペーンでの効果的な使い方を解説

ブースト広告とは?リワード広告との違いと危険性を解説:急増するアプリダウンロード数とランキング操作のリスク

ブースト広告とは、短期間に大量の広告配信を行ってアプリのダウンロード数を急増させ、アプリストアのランキングを意図的に押し上げるマーケティング手法です。その名の通り「押し上げる(Boost)」ことを目的としており、特に認知度の低い新規アプリでも一時的にランキング上位に食い込ませることができます。しかしこの手法は公平な競争を阻害するため、現在では各アプリストアから禁止・規制されつつある危険な方法でもあります。以下では、ブースト広告の具体的な仕組みと、類似するリワード広告との関係、そしてその危険性について詳しく解説します。

アプリ業界におけるブースト広告:短期集中的に広告出稿しアプリDL数を急増させる手法

ブースト広告は主にアプリ業界で用いられてきた手法で、短期間に集中的な広告出稿を行うことでアプリのダウンロード数を人工的に増やすものです。具体的には、新しくリリースしたアプリなどのダウンロード数を短期で稼ぐために、数日から一週間程度のごく短い期間に大量のインストール広告を配信します。その結果、ユーザーによるダウンロード数が急激に増え、アプリストア(Google PlayやApple App Storeなど)のランキング評価が一時的に押し上げられます。ランキング上位に入るとさらなる自然流入(オーガニックダウンロード)も期待できるため、短期的な露出拡大策として一部の企業が利用していました。しかし、こうしたランキングの急上昇はあくまで人工的に作られたものであり、持続的なユーザー獲得策とは言えません。

リワード広告とは:ユーザーに報酬を与えてインストールやアクションを促す広告モデル

リワード広告とは、ユーザーに対して何らかの報酬(リワード)を提供することで、特定のアクションを促す広告手法です。典型的な例としては「ポイントサイト」や「リワードアプリ」が挙げられます。ユーザーはポイントサイト上の広告オファーに従い、アプリのインストールや会員登録、商品購入などを行うと、対価としてポイントやゲーム内アイテムなどの報酬を得られます。例えば、「このアプリをダウンロードして起動すると○ポイント獲得」といった案件です。ユーザーは報酬目当てにアプリをダウンロードするため、広告主は短期間で多数のインストールを獲得できます。リワード広告それ自体は成果報酬型(アフィリエイト型)の広告モデルの一種であり、ユーザーに直接インセンティブを付与する点が特徴です。一方で、ユーザーは必ずしも広告されたアプリやサービスに興味があるわけではなく、報酬が目的となっているケースが多い点に注意が必要です。

ブースト広告とリワード広告の関係:リワード広告を大量投入してランキングを操作するのがブースト広告

ブースト広告はリワード広告と密接な関係があります。実際には「リワード広告を出稿する手法のひとつ」としてブースト広告が位置付けられる場合があります。つまり、リワード広告という枠組みを利用して短期間に大量のインストール数を稼ぎ、ランキング操作を狙う手法がブースト広告です。具体的には、ポイントサイトなどに自社アプリのインストール広告を一斉に大量出稿し、ユーザーにはインストールの報酬を与えて一気にダウンロード数を伸ばします。ユーザー自身はアプリ内容に興味がなくても報酬のためにインストールしますので、広告主は費用を払って数字上のインストール数を積み上げる形です。その結果、アプリストア上では短期間で不自然なダウンロード増加が起こり、ランキング順位が急上昇します。このように「リワード広告の大量実施によってランキングを意図的に押し上げる」行為こそがブースト広告の本質と言えます。両者は全く無関係なものではなく、ブースト広告はリワード広告を極端な形で活用した施策と理解すると分かりやすいでしょう。

ブースト広告の危険性:不正なランキング操作と見なされストアから制裁を受けるリスク

ブースト広告には大きな危険性があります。それは、不正なランキング操作と見なされる可能性が高いことです。アプリストア(AppleやGoogle)は、公平性とユーザーの信頼を守るため、明らかに不正な手法でランキングを上げようとする行為を厳しく取り締まっています。例えばAppleは開発者規約の中で「金銭や報酬を提供してインストールやレビューを促進し、ランキング操作を行った場合、開発元をプログラムから除名することがある」といった旨の警告を明記しています。つまり、ブースト広告によってランキングを吊り上げたことが発覚すれば、最悪の場合アプリの公開停止や開発者アカウントの停止などの厳しい制裁を受ける可能性があります。また、たとえストアから制裁を受けなかったとしても、ブースト広告で集めたユーザーは報酬目当てでインストールしただけの場合が多く、アプリに定着せずすぐ離脱してしまいます。結果として一時的なダウンロード数は増えてもアクティブユーザーや課金ユーザーの獲得には繋がらず、広告費を浪費するだけに終わるリスクが高いのです。不正と判断される危険、そしてマーケティング効果が薄い可能性、この二重のリスクを抱えている点でブースト広告は非常に問題のある手法と言えます。

正攻法のマーケティングへ:中小企業が取るべき健全なユーザー獲得戦略とは

中小企業のマーケティング担当者は、ブースト広告のような危険な近道に頼るべきではありません。短期的な数字だけを追い求める手法ではなく、正攻法で持続的なユーザー獲得を図る戦略が重要です。例えば、アプリ提供企業であればASO(App Store最適化)を地道に行い、キーワード対策や魅力的なスクリーンショット・レビュー管理によって自然流入を増やす努力が求められます。また、リワード広告に頼らずとも、SNS広告や検索連動型広告を活用して本当に興味のあるユーザー層にリーチし、質の高いユーザーを集める施策が健全です。コンテンツマーケティングやSNS運用によってブランドや商品の認知度を上げ、ユーザーとのエンゲージメントを高めることも有効でしょう。中小企業にとって予算やリソースは限られますが、だからこそ短期的なブーストではなく長期的なファン・顧客の育成に注力すべきです。地道ではありますが、誠実なマーケティング活動を積み重ねて獲得したユーザーは定着率も高く、結果的に高いROIをもたらします。不正な近道の危険性を理解し、堅実で健全なユーザー獲得戦略を計画・実行することが、中小企業のマーケティング担当者にとって肝要と言えるでしょう。

ブースト広告の主な特徴と注意点とは?手軽さと即効性のメリット・デメリットを理解し、潜むリスクまで徹底解説

ブースト広告(ここでは主にSNSプラットフォーム上で投稿を「ブースト(広告配信)」することを指します)は、手軽に短期的な拡散が狙える反面、いくつかの注意点や限界があります。中小企業のマーケティング担当者にとって、ブースト広告の持つメリット(利点)とデメリット(欠点)を正しく理解することは重要です。手軽さゆえに陥りがちな落とし穴や、長期的視点で見た場合の効果の限界についてもしっかり把握しておきましょう。このセクションでは、ブースト広告の主だった特徴と利用時の注意点を解説します。

ブースト広告のメリット:数クリックで広告出稿、少人数体制でも実行できる手軽さが魅力

ブースト広告最大のメリットは、その手軽さにあります。SNSプラットフォーム上で投稿をブーストする場合、広告マネージャー等の複雑な操作を必要とせず、投稿画面から数クリックで手続きが完了します。例えばFacebookやInstagramでは「投稿を宣伝」ボタンを押し、予算や対象を選ぶだけで即座に広告配信が開始できます。専門知識がなくても直感的に操作できるため、社内に専任の広告運用担当者がいないような少人数の中小企業でも運用しやすい点が魅力です。加えて、既存の投稿コンテンツをそのまま活用するためクリエイティブ(広告素材)制作の手間もほとんどかからないことも手軽さを後押しします。通常の広告キャンペーン作成では画像や文言の最適化など準備が必要ですが、ブーストなら思い立った時にすぐ実行可能です。このように、時間や人的リソースが限られる企業でもスピーディーに始められるのがブースト広告の大きな利点です。

短期間での拡散力が魅力:即効性が高く、キャンペーンやイベント告知に有効な即時効果型プロモーション手法

ブースト広告は即効性が高く、短期間で投稿のリーチ(到達)数を大幅に伸ばせる拡散力があります。通常、SNSに通常投稿しただけではフォロワー以外に広がるには時間がかかったり限界がありますが、ブースト機能を使うことで投稿直後から数日以内に大量のユーザーにリーチ可能です。例えば「今週末限定セールの告知」や「新商品発売の速報」など、タイムセンシティブな情報を短期間で周知したい場合にブースト広告は非常に有効な手段となります。実際、キャンペーンの直前に投稿をブーストすることで短時間で必要なオーディエンスにリーチし、イベント来場者やキャンペーン参加者を増やせたという例も少なくありません。広告出稿後すぐに効果が現れる即時効果型のプロモーションであるため、「とにかく今すぐ知らせたい!」という緊急性の高いマーケティング施策に向いています。ただし、この拡散力はあくまで一時的なものであり、長期的・継続的な露出を保証するものではない点は留意が必要です。即効性というメリットを活かしつつ、後述するように持続性とのバランスを考えて活用しましょう。

ターゲティングと最適化の制限:詳細な設定ができず、潜在顧客へのリーチ精度は低め(手軽さゆえの限界)

ブースト広告は手軽に配信できる反面、細かなターゲティング設定や最適化が限定的であるというデメリットがあります。通常の広告キャンペーンでは年齢・性別・地域・興味関心など詳細なオーディエンス設定や、配信面・入札戦略の最適化調整が可能ですが、ブースト機能ではプラットフォーム側が用意した基本的な項目しか指定できない場合が多いです。例えばFacebookの投稿ブーストでは、「地域と大まかな興味関心」「年齢層」程度のざっくりとした指定に留まり、より細かな興味キーワードや行動ターゲティングは広告マネージャーを使った通常広告ほど充実していません。また、機械学習を用いた最適な配信調整(例えばコンバージョン最適化や頻度制御等)も限定的です。その結果、自社の潜在顧客にピンポイントでリーチする精度は通常の細かい設定ができる広告よりも低くなりがちです。言い換えると、手軽さと引き換えに配信のコントロール性が犠牲になっている状況です。このため、ブースト広告で広くリーチは稼げても、必ずしも関心度の高いユーザーばかりに届くとは限らず、無関係な層にも配信されてしまう非効率が発生しうる点に注意しましょう。手軽さゆえの限界として、ブースト広告は「ある程度ざっくりとしたターゲティングでとにかく拡散する手法」だと割り切る必要があります。

費用対効果の注意点:一時的な露出増に留まり、長期的な顧客育成には繋がりにくい

ブースト広告は短期的な露出増加には効果的ですが、長期的な視点で見ると費用対効果に限界があります。まず、ブーストした投稿はキャンペーン期間中だけ一時的に表示が増えるものです。キャンペーン予算を使い切ったり期間が終われば配信は止まり、その後は元のオーガニックな状態に戻ります。したがって、ブースト広告によって得られる効果は基本的に短期的・瞬間的なものに留まります。仮にブーストで多くの人に見てもらえても、その閲覧者がすぐ購入や問い合わせなど顧客化に至らなければ、直接的なROIは低くなります。特に、ブースト広告はエンゲージメント(投稿へのいいね・シェア等)やリーチを目的とすることが多く、売上やリード獲得などの成果に直結しにくい側面があります。一方で、通常の広告キャンペーンであればコンバージョン(例:ウェブサイトでの購入や資料請求)など明確な目的に予算を投下しやすく、費用対効果を測定・最適化しやすいメリットがあります。それと比べると、ブースト広告は効果測定の指標も限定的で、直接の利益に繋げるのは簡単ではありません。また、ブースト広告だけに依存していると継続的なファン形成や顧客育成(ナーチャリング)には繋がりにくいため、長期的には別の施策が必要です。このように、ブースト広告は「今この瞬間の露出を買う」手法であって、長期的なマーケティング投資という観点では注意が必要です。限られた予算を使う際には、短期のブーストと長期施策のバランスを考慮し、費用対効果を検証しながら運用することが大切です。

ブースト広告活用の際のリスク:目的を見誤ると予算浪費に繋がる可能性、綿密な計画が重要

手軽に実行できるブースト広告ですが、運用する際にはいくつかのリスクや注意点も頭に入れておく必要があります。最大のリスクは目的を見誤ってしまうことです。本来ブースト広告は前述の通り「投稿の露出拡大」や「短期的な周知」に適した手段ですが、それ以上の成果(例えば即座の売上増や継続的な集客)まで期待してしまうと、思うような結果が得られず広告費を浪費する結果になりかねません。例えば、明確なコンバージョン目標がある場合には、最初からコンバージョン目的の広告キャンペーンを組んだ方が効率的です。ブースト広告を使う際は、「この投稿を○日間で○万人に届けて認知度を上げる」といった明確で適切な目的設定を行いましょう。加えて、ブースト広告は手軽なだけに惰性的・場当たり的に使ってしまう危険もあります。「とりあえず投稿したから少し予算を入れてブーストしておこう」という運用では、効果検証もなされず費用対効果が悪化しがちです。そうならないためにも、事前に綿密な計画を立てることが重要です。ブーストするタイミング、期間、予算、ターゲット設定、期待する効果指標(インプレッション数やエンゲージメント率など)をあらかじめ決め、終了後には結果データを分析しましょう。計画的に運用すれば、得られた露出をその後のマーケティングに活かすこともできます。反対に計画なく漫然と予算を投下すれば、「気づいたら大した成果もなく予算だけ消化していた」という事態になりかねません。ブースト広告はあくまで戦術の一つであり、全体戦略の中で適切に位置付けてこそ効果を発揮する点を忘れないようにしましょう。

Facebookで投稿をブーストすることと広告作成の違い:投稿の宣伝(プロモート機能)と通常の広告マネージャー利用を徹底比較

Facebookでは、自社のFacebookページに投稿したコンテンツをワンクリックで広告として配信できる「投稿の宣伝(ブースト)」機能があります。一方で、より高度な機能を使って広告キャンペーンを作成・管理できる「広告マネージャー」も用意されています。中小企業のマーケ担当者にとっては、「手軽に投稿をブーストする」のと「広告マネージャーで1から広告を作成する」のとで何がどう違うのかを理解することが大切です。ここではFacebook上で投稿をブースト(プロモート)する場合と、広告マネージャーを使って通常の広告を作成する場合の違いを比較し、それぞれの特徴や使い分けのポイントを解説します。

Facebookの投稿をブーストする方法:ボタンひとつで開始できる手軽なプロモーション手順を解説

Facebookページ上の投稿をブースト(宣伝)する方法は非常に簡単です。ページ管理者であれば、自分の投稿の下部に表示される「投稿を宣伝」ボタン(Boost Postボタン)をクリックするだけでプロモーションを開始できます。クリック後、いくつか簡単な項目を設定する画面が表示されます。例えば「目的」(例:より多くのエンゲージメントを獲得、ウェブサイト訪問を増やす等)を選択し、次に「オーディエンス」(配信対象の地域や関心、年齢層など)を指定します。その後「予算と期間」を設定し、支払い方法を確認すれば完了です。ほんの数クリックの操作で、その投稿を広告として配信開始できる手軽さがFacebook投稿ブーストの魅力です。クリエイティブ(画像やテキスト)は元の投稿内容がそのまま使われ、改めて広告素材を作成する必要もありません。操作手順もガイドに沿って進めれば専門知識がなくても扱えるため、小規模事業者でも気軽に利用できます。このようにFacebookの投稿ブーストは「ページ投稿を即座に広告化できるお手軽機能」として設計されており、スピード重視のプロモーションに適しています。

Facebook広告マネージャーでの広告作成:目的や素材を選んで詳細に設定できる本格的手法

一方、Facebookの広告マネージャーを使った広告作成は、ブーストよりも多機能で本格的な広告運用手法です。広告マネージャーではキャンペーン作成時にまずマーケティング目的(認知度向上、トラフィック、エンゲージメント、リード獲得、コンバージョン等)を細かく選択できます。目的に応じて最適な入札や配信が行われる仕組みになっており、ブーストでは選べないコンバージョン重視のキャンペーンなども設定可能です。また、広告セットの設定ではターゲットとなるオーディエンスを詳細に絞り込むことができます。地域や年齢・性別はもちろん、ユーザーの興味関心、行動、類似オーディエンスの活用など高度なターゲティング項目が用意されています。予算配分やスケジュールの設定も柔軟で、期間予算・日次予算のほか、広告の掲載スケジュール(曜日や時間帯指定)など細かな調整も可能です。さらに広告クリエイティブについても、画像や動画、テキストを自由に組み合わせて新規広告を作成できます。既存投稿を使うブーストとは異なり、広告用に最適化されたクリエイティブ(例えばCTAボタン付きのフォーマットやカルーセル広告など)をゼロから作り込める点が特徴です。このように広告マネージャーでの作成は手間はかかりますが、その分広告配信の全工程を細部までコントロールできる本格的な手法と言えます。高度なターゲティングや最適化を駆使して成果重視のキャンペーンを展開したい場合には、こちらの方法が適しています。

ターゲット設定と目的の違い:ブーストは基本的なターゲティングのみ、広告作成は多彩な目的に対応

前述したように、Facebookの投稿ブーストと広告マネージャーでの広告作成では、設定できるターゲティングや選べるキャンペーン目的に大きな違いがあります。ブースト投稿の場合、ターゲット設定は簡易的です。例えば「地域:○○市+半径何km」「年齢:25〜45歳」「関心:自動車」程度の大まかな指定に留まり、詳細な興味キーワードの組み合わせなどはできません。また、ブーストでは選べる目的も限られており、「投稿のエンゲージメント増加」「ウェブサイトへのアクセス」など基本的なもののみです。コンバージョン測定用のFacebookピクセルを使った最適化など、高度な目的はブースト画面からは設定できません。一方、広告マネージャーではターゲティングオプションが非常に豊富です。関心や行動、職業や学歴、デバイス使用状況など、多岐にわたるユーザーデータから絞り込みができます。さらに、自社顧客リストやサイト訪問者を使ったカスタムオーディエンス、そこから拡張した類似オーディエンスにも配信可能です。キャンペーン目的も前述の通り多彩で、アプリインストールや動画再生促進、来店促進などビジネス目標に直結した選択肢が揃っています。総じて、ブースト投稿は「誰に何を届けるか」の指定がシンプルで限定的なのに対し、広告マネージャーでは狙いたいユーザー層・目的に応じて細やかな設定ができる点で違いが際立ちます。配信対象を精密に絞り込みたい、もしくは特定の成果を最大化したい場合には広告マネージャーが適しています。一方で、そこまで詳細に決めなくても良い初期段階の認知施策や、幅広い層への露出を狙う際にはブーストの手軽さが活きるでしょう。

クリエイティブとフォーマットの違い:既存投稿を活用するブースト、自由に作り込める通常広告

クリエイティブ(広告表現)の扱いにも両者の違いが現れます。ブースト投稿では基本的に「既にページに投稿済みのコンテンツ」をそのまま広告として配信します。そのため、クリエイティブの形式はその投稿に依存し、例えば画像一枚の投稿であればその画像とテキストがそのまま広告に用いられます。投稿にボタンやリンクが付いていない場合、広告にも特別なCTAボタンは付きません(ただし投稿内のリンクは有効)。要するに、ブーストは既存コンテンツの延長として広告配信する形です。一方、広告マネージャーで新規作成する広告では、クリエイティブフォーマットを自由に選択・設計できます。単一画像広告、動画広告、カルーセル(複数画像)広告、スライドショー広告、コレクション広告など、Facebookが提供する多様なフォーマットを目的に応じて使い分け可能です。また、広告見出し(ヘッドライン)や本文テキスト、CTAボタン文言なども個別に設定できます。例えば「詳しくはこちら」「今すぐ予約」といったCTAボタンを付与することで、投稿にはない明確な行動喚起を盛り込めます。さらに、同じキャンペーン内で複数のクリエイティブパターンを用意し、ABテスト的に配信して成果の良いものを最適化するといった運用も広告マネージャーならではの利点です。総じて、ブースト投稿はクリエイティブの手間がゼロな代わりに表現の自由度が低く、広告マネージャーは手間がかかる分だけ表現力豊かと言えます。訴求したい内容が既存投稿だけでは不十分な場合や、より高い訴求力を持つ広告クリエイティブを作成したい場合には広告マネージャーを利用すべきでしょう。

効果測定と管理:ブーストは簡易な指標中心、広告マネージャーなら詳細な分析と最適化が可能

広告を実施した後の効果測定や運用管理面でも、両者には違いがあります。ブースト投稿の場合、結果の確認はFacebookページ上で主に基本的な指標(リーチ数、エンゲージメント数〈いいね・コメント・シェア〉、クリック数など)が表示される程度です。広告マネージャーほど細かなレポート機能はなく、取得できるデータもシンプルです。また、ブーストでは配信中の細かな調整(例えば予算の最適配分や入札戦略の変更など)は自動任せで、手動での最適化介入は限定的です。一方、広告マネージャーでは詳細な分析レポートを確認できます。キャンペーン・広告セット・広告それぞれのレベルで、インプレッション、CTR(クリック率)、コンバージョン数、CPA(1コンバージョンあたりの費用)など多岐にわたる指標をモニタリング可能です。ピクセルを導入していればウェブサイトでの行動(購入やリード数)まで追跡でき、広告の成果を直接ビジネスKPIに紐付けて評価できます。さらに、途中経過を見て入札額を変更したり、予算配分を高成果の広告セットに寄せるなど、運用中のチューニングも柔軟に行えます。つまり、広告マネージャーを使うことでPDCAサイクルを回しながら広告を最適化しやすく、結果として費用対効果を高めやすいのです。反対にブースト投稿は一度走らせたらあとは簡易な結果を見るのみで、微調整や詳細分析には向きません。以上のように、ライトに始めてざっくり結果を見る程度ならブーストで十分ですが、本格的にデータを分析し広告効果を最大化したいなら広告マネージャーが必須となります。自社のリソースや目的に応じて、どちらの方法で広告運用するか選択すると良いでしょう。

インスタグラム投稿のブースト広告の特徴:プロモート機能の仕組みと活用メリット、押さえておきたい注意点

Instagram(インスタグラム)にも、Facebook同様に投稿を手軽に広告配信できる「プロモート」機能(投稿のブースト広告)が備わっています。中小企業でもInstagramを活用して自社商品のPRやブランド発信を行っているケースは多いでしょう。その投稿をより多くの人に届ける際に役立つのがプロモート機能です。ここではInstagram投稿のブースト広告(プロモート機能)の基本的な仕組みと、それを活用するメリット、そしてFacebook広告との違いや注意点について解説します。

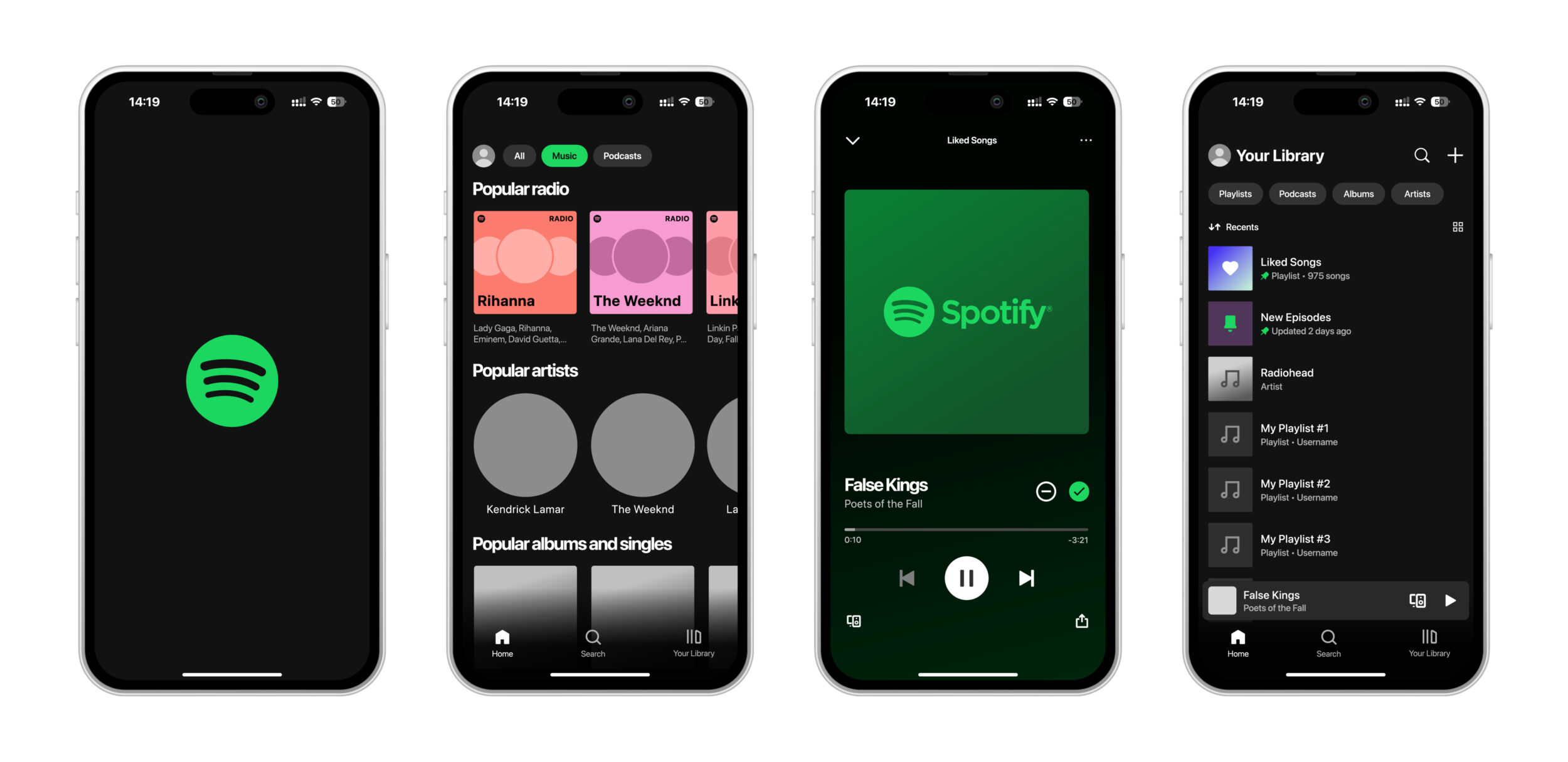

Instagramの「投稿を宣伝」機能とは:アプリから直接投稿を広告配信できる手軽な仕組み

Instagramの「投稿を宣伝」(Promote)機能は、Facebookでいう投稿ブーストと同様に、自分のアカウントに投稿したコンテンツをそのまま広告として配信できる仕組みです。Instagramアプリ上で該当の投稿を表示し、投稿下部の「宣伝する」ボタンをタップすることでプロモートの手続きが始まります。設定項目もシンプルで、例えば「どのアクションを促進したいか」(プロフィール訪問、ウェブサイトアクセス、メッセージの受信など)を選び、次に「オーディエンス」(ターゲットの基本属性:地域・興味関心・年齢など)を設定します。続いて「予算と期間」を決め、Facebookに設定してある支払い方法を確認すれば申請完了です。審査を経て承認されれば即座にその投稿の広告配信が開始されます。これら一連の操作はInstagramアプリ内で完結し、専門の広告管理ツールを使わずとも実行できます。要するに、Instagram利用に慣れた担当者であれば、特別な知識がなくてもアプリから直接広告出稿できる手軽な仕組みと言えます。普段から投稿している写真や動画をそのまま活かして宣伝できるため、コンテンツ制作の手間も追加でかからない点が魅力です。

利用条件と準備:ビジネスアカウントへの切り替えとFacebookページ連携が必要

Instagramのプロモート機能を使うには、いくつか事前に満たすべき条件があります。まず、自身のInstagramアカウントがビジネスアカウント(またはクリエイターアカウント)である必要があります。個人用のプライベートアカウントでは広告配信機能が使えないため、設定からビジネスプロフィールへ無料で切り替えましょう。また、Instagramの広告配信はFacebookの広告プラットフォームを通じて行われる関係上、Facebookページとの連携が必要になります。具体的には、Instagramアプリ内やFacebookのビジネススイート上で、自社のFacebookページとInstagramアカウントをリンクさせる設定を行います。この連携により、Facebook広告マネージャー上でもInstagramの広告が管理できるようになります。さらに支払い設定として有効なクレジットカード等をFacebookの広告アカウントに登録しておく必要があります(Instagram側単独ではなくFacebook広告アカウント経由で課金されます)。以上の準備が整っていれば、投稿の画面に「宣伝する」ボタンが表示され、プロモート機能が利用可能になります。もし「宣伝する」ボタンが見当たらない場合は、アカウント種別やFacebook連携設定を再確認してみましょう。ビジネスアカウント+Facebookページ連携という2つの条件をクリアすることが、Instagram投稿をブーストする前提となります。

ターゲティングと予算設定:Instagramアプリ内で設定可能な基本的な広告配信オプション

Instagramのプロモート機能で設定できるターゲティングや予算オプションは、Facebook投稿ブーストと似通っています。アプリ内の操作画面で、例えば以下のような基本設定が可能です。 – オーディエンス設定: 「自動(Instagramが投稿内容等から推定)」または「手動」で対象を決定できます。手動設定では、広告を届けたいユーザーの所在地(国や都市、地域)、年齢レンジ、性別、そして興味関心キーワードをいくつか指定できます。ただし、指定項目はシンプルで、Facebook広告マネージャーほど細かな興味ターゲット分類はありません。 – 予算と期間: 1日あたりの予算額(またはキャンペーン全体の総予算)と、配信する日数を設定できます。例えば「1日¥1000で5日間、合計¥5000」などと指定します。画面上には推定リーチ数(何人に届く見込みか)が表示され、予算や期間を増減するとその数字もリアルタイムに変化するので参考になります。 – 目的(アクション誘導先): プロモートの目的として、「プロフィールへのアクセス」「ウェブサイトへのアクセス」「ダイレクトメッセージの受信」から選択できます。それぞれに応じて、広告下部に表示されるボタンや誘導先リンクが設定されます。例えばウェブサイトアクセスを選べば「詳しくはこちら」ボタンとURL、メッセージ受信なら「メッセージを送信」ボタンが広告に付与されます。

以上のように、Instagramアプリ内で完結する範囲ではごく基本的な項目だけを簡単に指定する形となっています。高度な最適化設定(例:配信スケジュールや入札戦略の細かな調整等)はできませんが、逆に言えばSNS運用担当者が専門知識無しで扱えるシンプルなオプションに絞られているとも言えます。予算も少額から設定できるため、中小企業でもテストしながら無理なく運用できるでしょう。

Facebook広告との違い:細かな最適化やクリエイティブ選択は不可、シンプルさ重視の設計

Instagramのプロモート機能は、基本的に前述の通りInstagramアプリ内で完結する簡易広告機能ですが、Facebookの広告マネージャーを使った場合と比較するといくつか違いがあります。まず細かな最適化設定ができない点が挙げられます。Facebook広告マネージャー経由でInstagramに広告配信する場合、配置(Instagramフィード、ストーリーズ、発見タブ等)の選択や入札方式の変更、A/Bテスト機能など高度な最適化オプションが使えますが、アプリ内プロモートではそうした細部の制御はできません。配信面も基本は自動でInstagramフィードやストーリーズに配信されます(ストーリーズにも自動で表示されますがフォーマットは自動調整されます)。次にクリエイティブの選択余地が少ない点も違いです。プロモートでは既存投稿をそのまま広告にしますので、新たに画像を差し替えたり複数パターンを同時に試すといったことはできません(1投稿=1クリエイティブで配信)。一方でFacebook広告マネージャーなら同じ予算で複数の広告セットや広告を作成しテスト配信することも可能です。さらに、広告フォーマットの種類についても、プロモート機能では通常のフィード投稿形式(静止画または動画の単一投稿)での配信に限られます。カルーセル広告やコレクション広告といった特殊な形式は、広告マネージャーからでないと作成できません。このように、Instagramアプリ内のプロモート機能はあくまでシンプルさ重視の設計であり、詳細な最適化や豊富なフォーマットは割り切って省かれています。その代わり手軽さとスピードが得られるため、「そこまで凝った広告運用はしなくてよいが、ひとまずこの投稿を多くの人に見せたい」といったケースに適した機能と言えるでしょう。

投稿ブーストの活用事例:ブランド認知拡大やイベント告知などビジュアル訴求に効果的

Instagram投稿のブースト広告(プロモート機能)は、特にビジュアルで訴求したい内容に効果を発揮します。いくつか活用事例を挙げると: – ブランド認知拡大: Instagramは画像や動画で世界観を伝えやすいプラットフォームです。自社の商品やサービスの魅力を伝える投稿(例えばおしゃれな商品写真や利用シーン動画)をプロモートすることで、フォロワー外の幅広い層にリーチしブランド認知度を高めることができます。視覚的インパクトのあるコンテンツほど効果的です。 – イベント・キャンペーン告知: 新店舗のオープン告知や期間限定セールなど、日程が決まっているイベント情報を短期間で周知したい場合にも有効です。フォロワーだけでなく地域設定を使って近隣に住むユーザーにもリーチできるため、ローカルイベントの集客アップにもつながります。実際、ハッシュタグキャンペーンの投稿をプロモートして参加者を増やしたり、展示会出展の案内を広告して来場を促すといった使い方がされています。 – 動画による商品紹介: Instagramでは短いリール動画やストーリーズ動画が人気です。商品やサービスを紹介するリール動画投稿を作り、それをプロモートすることで、多くのユーザーに視聴してもらえます。文章より映像で魅力が伝わる商材(ファッションや飲食、旅行先の風景など)であれば、動画投稿のプロモートは効果的です。

このように、Instagramのブースト広告は視覚的魅力を武器にしたマーケティングに向いており、中小企業でもクリエイティブ次第で大きな訴求力を得られます。ただし、前述の通り細かいターゲティングができないため、露出は広がっても興味関心の薄い層にも届く可能性があります。費用対効果を高めるには、投稿内容自体のクオリティを上げ、明確なメッセージや魅力的なビジュアルで関心を引くことが重要です。結果としてエンゲージメントが高まれば、プロモート期間終了後もフォロワー増加など継続的な効果が期待できます。以上の点を踏まえ、Instagram投稿のブースト広告は上手に使えば中小企業のマーケティングにおいて強力な武器となるでしょう。

X(旧Twitter)での投稿ブースト機能と通常広告の違いを徹底比較:メリット・デメリットと効果的な活用法

Twitterは2023年に社名が「X」へと変更されましたが(以下Xと表記)、引き続き多くの企業が情報発信や広告に利用するプラットフォームです。Xには、投稿(ツイート)を手軽にプロモーションできるブースト機能(かつての「クイックプロモート」等)と、従来型の広告マネージャーを使った広告配信の両方が存在します。中小企業にとって、X上で投稿をブーストするのと通常の広告キャンペーンを実施するのでは具体的に何が異なり、どのように使い分ければ良いでしょうか。本セクションではXにおける投稿ブースト機能と通常広告(Adsキャンペーン)の違いを比較し、それぞれのメリット・デメリット、効果的な活用ポイントについて解説します。

Xの投稿ブースト機能とは何か?少額予算で手軽に実施できるプロモーション方法の概要とメリットを詳しく紹介!

Xの投稿ブースト機能(旧Twitterで「クイックプロモート」と呼ばれた機能に相当)は、特定のツイートを選んで手軽に広告配信できる方法です。通常、Xのタイムライン上ではフォロワーや一部のアルゴリズム推薦によってツイートが届きますが、ブースト機能を使うとフォロワー外のユーザーにも広く自社ツイートを露出させることができます。操作はシンプルで、自社ツイートの管理画面から「プロモーションする」といったボタンを押し、対象ツイート・予算・期間などを設定するだけです。例えば「このツイートを1日\$50(数千円)の予算で宣伝する」といった指定をすれば、即座に配信が開始されます。少額の予算から始められるため、中小企業でも気軽に試しやすい手法です。手軽さとスピードが最大のメリットであり、専門的な広告運用知識が無くても思いついたタイミングですぐに実施できます。また、既存のツイートを使うため新たな広告クリエイティブを準備する必要もありません。特にXは拡散力の高いプラットフォームですから、ブースト機能を使って話題になりやすいツイートを一気に広めれば、多くのリツイートやいいねを獲得してバズ(拡散)効果を狙うことも可能です。小規模なキャンペーン告知や商品紹介など、予算規模が小さくてもまずは多くの人に見てもらいたいケースで、この手軽なブースト機能は有用でしょう。

X広告マネージャーを使った通常広告とは?高度なターゲティングと目的設定が可能な本格プロモーション手法!

一方、Xにはビジネス向けの広告プラットフォーム(旧Twitter Ads)があり、広告マネージャーを通じて本格的な広告キャンペーンを作成・運用できます。こちらはFacebook広告マネージャーと同様に、まず広告キャンペーンの目的を選択するところから始まります。X広告では、「エンゲージメント」「フォロワー獲得」「ウェブサイトクリック」「アプリインストール」「コンバージョン」など多様な目的を設定可能です。それに応じてシステムが広告配信を最適化してくれます。次に、広告セットに相当する「広告グループ」で詳細なターゲティング設定を行えます。Xではキーワードターゲティング(ユーザーのツイートや検索で使われるキーワードに基づく)や、フォロワー類似ターゲティング(特定アカウントのフォロワーに似た興味を持つ人)、デバイス・OS指定、さらには自社提供のメールリストを用いたカスタムオーディエンス等、かなり細かな指定が可能です。予算配分や入札戦略も設定でき、たとえばオークション入札で1エンゲージメントあたりの上限単価を決めるなど細かい調整もできます。クリエイティブ面では、既存ツイートをプロモーションする形だけでなく、広告キャンペーン専用のプロモツイート(通常ユーザーには表示されない広告専用ツイート)を作成して配信できます。画像や動画付きツイート、カルーセル形式、多数の組み合わせテストなども実施でき、広告としてより洗練された形で配信可能です。こうしたX広告マネージャーを使った方法は、高度なターゲティングと多彩な広告フォーマットで目的達成に最適化された本格的プロモーションと言えます。手間はかかりますが、フォロワー拡大やサイト誘導、売上獲得など明確なゴールに向けて広告予算を投下し成果を最大化したい場合には、この通常広告の活用が欠かせません。

目的と効果の違い:エンゲージメント拡散とコンバージョン獲得、目指す成果の違いを解説!

Xの投稿ブーストと通常広告では、それぞれ適している目的や期待できる効果が異なります。投稿ブーストの場合、多くは「特定ツイートのエンゲージメント拡散」を目的とします。例えばツイートへのいいねやリツイートといった反応を増やし、多くの人のタイムラインにその話題が上る状態を作り出すことです。結果としてブランドや商品の露出が高まり、話題喚起や認知度向上に繋がります。一方、広告マネージャー経由の通常広告では、エンゲージメントよりもコンバージョン獲得や具体的なアクションの誘発に重きを置くことが多いです。例えばウェブサイトへの誘導広告ならクリック数やサイト上での行動(資料請求や購入)をゴールとしますし、アプリインストール広告であれば実際にアプリをダウンロードしてもらうことが成果指標となります。つまり、投稿ブーストは「より多くの人に見てもらうこと自体」が効果であるのに対し、通常広告は「見た人に具体的行動を起こしてもらうこと」が効果と位置付けられるケースが多いのです。当然ながら、後者の方が測定できるROIははっきりしており、予算投下の判断もしやすくなります。逆に前者は直接的な売上には直結しにくいものの、バズによる拡散でフォロワーが増えたりブランド想起率が上がるといった間接効果が期待できます。中小企業がXを活用する際には、まず投稿ブーストで話題を作り認知を広げ、その上で詳細なターゲティング広告でサイト誘導や購買に繋げる、といった組み合わせも有効です。いずれにせよ、「この施策では何を成果とみなすか」を明確にした上でブーストと通常広告を使い分けることが大切です。

ターゲティングや配信制御の違い:ブーストは簡易設定のみ、広告キャンペーンは詳細なターゲット設定と配信最適化が可能

Twitter(X)の投稿ブーストと通常広告では、広告配信のコントロール度合いにも大きな差があります。ブースト投稿ではターゲティング設定は非常に簡易的です。通常、Xのクイックプロモートでは明示的なターゲティング項目がなく、「自動で最適なユーザーに配信する」方式が採られます。過去には地域と言語程度を指定できる機能もありましたが、基本的にはツイート内容やフォロワー属性に基づいてX側が配信対象を決めるため、広告主が細かく絞り込む余地はほとんどありません。配信も即座に開始され、リアルタイム入札等の最適化も自動任せになります。一方、通常広告キャンペーンでは詳細なターゲット絞り込みが可能です。前述した通り、興味関心やフォロワー類似など多様な条件でオーディエンスを指定でき、配信先を広告主がコントロールできます。また、キャンペーン目的に合わせて配信最適化が行われるため、例えばコンバージョン目的なら見込みの高いユーザーに重点配信するなどの配信制御のロジックも働きます。さらに、スケジュール配信(特定の時間帯だけ広告を出す等)や頻度キャップ(同じユーザーに何回まで表示するか)など高度な設定も可能です。つまり、ブーストは「誰にどれくらい見せるか」を細かく指定できないのに対し、広告キャンペーンでは配信戦略を細部まで設計できるという違いがあります。これはそのまま成果にも影響し、広告キャンペーンでは無駄打ちを減らして効率良く目標を達成しやすい反面、ブーストは広くばら撒く分無関連層への露出も増える可能性があります。もちろん、ブーストの自動配信でもそれなりに関心のありそうな層へは届けてくれますが、より戦略的にリーチ先を管理したい場合は広告マネージャーを使うべきでしょう。

中小企業にとっての選択基準:短期露出向けのブーストと戦略的広告運用、目的に応じた活用法の指針を解説!

中小企業がXをマーケティングに活用する場合、投稿ブーストと通常広告のどちらを使うべきか迷うこともあるでしょう。それぞれの特徴を踏まえた選択の指針としては、まず短期的な露出拡大や話題作りが目的ならブースト、明確なKPI達成や戦略的な広告運用が必要なら通常広告と考えるのが分かりやすいです。例えば、新製品発表のツイートをとにかく多くの人にリツイートしてもらい話題にしたい、といった場合はブースト機能で一気に拡散を狙うのが向いています。比較的低予算でも始められ、うまくいけばオーガニックな拡散効果も生まれるでしょう。一方で、自社サイトへの集客や資料請求の獲得など具体的なコンバージョンを狙う場合には、最初から広告マネージャーでターゲットを絞ったキャンペーンを組む方が成果が測定しやすく、費用対効果も上げやすいです。また予算規模によっても判断が分かれます。極めて少額(数千円程度)のお試しプロモーションであればブーストで十分ですが、まとまった広告予算を投下するなら広告マネージャーでしっかり管理した方が良いでしょう。中小企業の場合、限られた予算で最大の効果を出す必要があるため、目的に対して最適な手段を選ぶことが重要です。実際には両者を組み合わせることもできます。例えば、まず話題喚起にブーストで露出を増やし、その後興味を持ったユーザーをリターゲティングしてコンバージョン広告を配信するといった流れです。いずれにせよ、「今は認知フェーズだからブースト」「この施策は獲得フェーズだから広告マネージャー」といった具合に、自社のマーケティング計画の中で両者を使い分ける戦略を立てると良いでしょう。以上を踏まえ、Xでは短期的な露出強化策としてブーストを活用しつつ、最終的な成果に結びつける部分では通常広告を投入するのが中小企業にとって効率的な活用シナリオと言えます。

X広告ブースト機能と通常広告フォーマットの比較:配信形式、ターゲティング設定など主要機能の違いを徹底解説

前のセクションでXにおける投稿ブーストと通常広告の概念的な違いを述べましたが、ここではもう少し具体的にX広告の配信フォーマットや機能面での違いを見てみましょう。投稿ブースト機能(クイックプロモート)は基本的に既存ツイートをそのまま拡散する形式でした。一方、通常広告キャンペーンでは様々な広告フォーマットが利用でき、ターゲティングや結果分析の機能も豊富です。それぞれの具体的な仕組みやできることの違いを比較解説し、Xで広告を活用する際に把握しておきたい主要ポイントを整理します。

X(Twitter)のブースト機能の概要:投稿ツイートを即座にプロモーションできるQuick Promoteの特徴を解説

改めて、X(旧Twitter)のブースト機能(Quick Promote)の概要を確認します。この機能は、自社アカウントの既存ツイートをすぐに広告配信できるという点が最大の特徴です。利用方法はシンプルで、Twitterの広告用ダッシュボードやアプリ上で、プロモートしたいツイートを選択し、予算や配信期間を指定するだけです。Quick Promoteでは通常、明示的なターゲット設定を行わず、Xのアルゴリズムが自動的に適切と思われるユーザー層にそのツイートを配信します(例えばフォロワーのフォロワーや、類似興味を持つユーザーなどに届くとされています)。つまり広告主から見れば、難しい設定抜きですぐにツイートを拡散してもらえるお任せ感覚の機能です。少額の予算から利用可能で、テスト的にコンテンツの反応を見たい場合にも向いています。また、配信形式はそのツイートと全く同じ見た目(「プロモーション済み」とラベルが付く程度)でタイムライン等に表示され、ユーザーから見れば通常のツイートが流れてくるのと近い体験になります。Quick Promoteは広告フォーマットを選択したりCTAボタンを追加したりといった細かなカスタマイズはできませんが、その分ツイート本来の拡散力を即座に底上げするシンプルな手段と言えます。SNS上で既に反応が良いツイートがあれば、それをさらに広めることで一層のバズを狙えるでしょうし、逆に新規ツイートをプロモーションしてどれくらい興味を引けるか試すこともできます。要は、Quick Promoteは「ツイートを手っ取り早く多くの人に見せる」ことに特化した機能であり、その簡便さゆえ細かな設定はできないという割り切りを理解して使うことが重要です。

X広告キャンペーンの作成:広告マネージャーで目的(フォロワー獲得やCV等)を設定して配信

通常のX広告キャンペーンの作成手順について具体的に説明します。まず、広告マネージャーにログインしてキャンペーンを新規作成する際、達成したい目的(Objective)を選択します。目的の例としては「認知度向上(Impressions重視)」「エンゲージメント(いいね・RT数重視)」「フォロワー獲得」「サイト訪問(リンククリック重視)」「コンバージョン」「動画再生数」などがあります。目的を選ぶと、それに適した入札最適化が自動設定されます。次に広告グループ(Ad Group)の設定に進み、ここで予算やスケジュール、そしてオーディエンスターゲティングを決めます。ターゲティングでは、地域、言語、性別といった基本項目に加え、キーワードや興味関心カテゴリ、フォローしているアカウント類似ユーザー、デバイス(iOS/Android)、携帯キャリア、さらには自社がアップロードしたメールアドレスリストにマッチするユーザーなど、多彩な選択肢があります。例えば「東京都在住・20〜30代・ビジネスに関心あり」のようなセグメントに絞り込むことも可能です。予算については、一日あたりの額やキャンペーン全体の総額を設定できます。入札戦略も、自動入札に任せるか上限単価を指定するか選べます。広告フォーマットとしては、プロモツイートと呼ばれる広告専用ツイートを新規作成するか、既存のツイートを利用するか選択できます。新規プロモツイートの場合、その広告キャンペーンにのみ表示されるツイートを作ります(通常のTL上には投稿されない)。テキスト、画像・動画、URL、CTAボタンなど自由に組み込めるため、より広告色の強いクリエイティブを作成できます。こうして準備が整ったらキャンペーンを配信開始し、リアルタイムに結果をモニタリングしながら必要に応じて調整を行います。例えば途中で予算を追加したり、反応の悪い広告クリエイティブを差し替えることも可能です。以上が広告マネージャーを使ったキャンペーン作成の流れで、Quick Promoteと比べると手順は多いですが、その分狙い通りのユーザーに目的に沿った広告を届けやすくなるというわけです。

広告フォーマットの比較:ブーストでは通常ツイートを拡散、広告キャンペーンでは専用素材やカルーセル等も利用可能

Xにおける広告フォーマットの違いについて整理します。ブースト(Quick Promote)の場合、フォーマットは「通常ツイート形式」一択です。つまりテキストのみ、テキスト+画像1枚、テキスト+動画1本、テキスト+複数画像(4枚まで)といった、Twitterで投稿できる通常のツイートフォーマットで配信されます。広告として特別な見た目はなく、「プロモーション」とラベルが付く以外は通常ツイートと同じ表示です。複数のツイートを組み合わせたカルーセル広告や、アプリカード(アプリインストール用カード形式)などはブーストでは利用できません。また、CTAボタン(例:「今すぐダウンロード」)を付けるようなカスタムカードもブーストでは作れません。一方、広告キャンペーンでは様々なフォーマットを利用可能です。例えば、Twitterの広告では「プロモーションカード」と呼ばれるフォーマットがあり、画像や動画にCTAボタンと見出しを重ねたクリエイティブを作成できます。これを使えば「詳細はこちら」「購入する」といったボタン付き広告が配信でき、ユーザーをオフサイトに誘導しやすくなります。またカルーセル広告も対応しており、複数の画像や動画を横にスライドできる形式で表示可能です。これらは広告マネージャー上で専用ツイートを作成することで実現できます。さらに、動画広告に関しては6秒動画再生課金型や、より長尺動画の再生を促す目的など細かなフォーマット設定もあります。要するに、広告キャンペーンなら通常のツイート以上に多彩な表現手法を使えるのが利点です。クリエイティブを工夫することでユーザーの目を引き、クリックやインストールなどのアクションにつなげやすくなります。反対にブーストはあくまで既存ツイートを「そのまま広める」だけなので、表現面でのインパクトを高めたい場合には限界があります。訴求内容によっては、初めから広告マネージャーで適切なフォーマットを選択して配信した方が効果的でしょう。このように、ブースト=通常ツイートそのまま、広告キャンペーン=専用広告素材もOKという違いを把握しておき、目的に応じて使い分けることが大事です。

ターゲティングと配信制御:Quick Promoteは簡易設定のみ、広告キャンペーンでは詳細なターゲット絞り込みが可能

繰り返しになりますが、ターゲティングと配信制御の違いは極めて重要なのでポイントをまとめます。Quick Promoteでは、広告主が指定できる対象はほとんどありません。自動的に類似の興味関心を持つユーザーや、投稿内容に関心がありそうなユーザーへ配信されますが、裏を返せばどんなユーザーに配信されているか詳細には分からないということです。地域や言語の指定も自動任せの部分が多く、また配信面もホームタイムラインや検索結果などXが最適と判断する場所に表示されます。コントロール性は低いですが、初心者でも迷うことなくとにかく広げられるようになっているのです。一方、広告キャンペーンでは広告主自ら配信シナリオを細かく設計可能です。例えば「東京都内かつIT業界に関心のある20代男性に、平日18-21時の間だけ広告を出す」といった緻密なプランも実行できます。さらに、配信中のパフォーマンスを見て入札単価を調節したり、成果の悪いクリエイティブを止めるなどリアルタイムの制御も広告主の裁量で行えます。これはすなわち、リソースさえ割ければ広告効果を高めるためのあらゆる工夫ができることを意味します。中小企業では人的リソースの制約もあり難しい面もありますが、ターゲティングをきめ細かく設定できるだけでも無駄配信が減り、限られた予算を効率よく使う助けになります。Quick Promoteは手軽さの代わりに「誰にどう届けるか」はX任せになりますので、それで十分な場合—例えば幅広い認知拡大が目的の場合—には有用です。しかし、ピンポイントで潜在顧客層を狙い撃ちしたい場合や、配信の最適化で成果を極限まで高めたい場合には広告キャンペーン一択となります。このように、ターゲティング精度を求めるか否かがブーストか通常広告かを判断する一つの基準となるでしょう。

結果の分析と運用効率:ブーストはエンゲージメント中心、広告キャンペーンならコンバージョン等を追跡しPDCAを回しやすい

最後に、広告配信後の結果データの分析と運用効率の面での違いです。Quick Promoteでは、主に得られる結果がインプレッション数(表示回数)やエンゲージメント数です。例えば「○万人に表示され、△件のいいねと□件のリツイート、○件のリンククリックが発生した」というレポートが簡易に得られます。しかし、それ以上の詳細なデータ(コンバージョン数やコストあたりの成果など)は取得できません。また、リアルタイムにレポートを見て戦略を変えるといった高度なPDCAサイクルも回しづらいです。配信中にできることは予算の追加・停止程度で、細かな最適化は自動処理任せです。一方、広告キャンペーンではコンバージョンのトラッキングや詳細指標の分析が可能です。Xの広告マネージャーでもコンバージョントラッキング用のタグ(ピクセル)をサイトに設置すれば、広告経由の購入数や問い合わせ数を測定できます。それによって1コンバージョンにかかった費用(CPA)やクリックからコンバージョンへの転換率など、ビジネス成果に直結する指標を把握できます。さらにキャンペーン管理画面では、広告ごとのパフォーマンス比較やオーディエンスごとの結果分析など、多角的にデータを切り分けて検討することもできます。例えば複数広告を出しているなら、反応の良いクリエイティブに絞り込む、費用対効果の悪いターゲット層への配信を止めるといった運用上の改善策を講じることができます。要するに、広告キャンペーンではデータに基づくPDCAサイクルを高速に回して広告効果を最適化できるのです。中小企業において、広告運用の専門人材がいない場合はここまで手厚く運用するのは難しいかもしれませんが、最低限コンバージョンが測定できることで「この広告施策は売上に繋がったか?」が判断できます。ブースト広告だけではその直接効果を測りにくいため、経営層への説明もしにくいという難点があります。総じて、ブーストはシンプルな指標でざっくり効果を掴むもの、広告キャンペーンは詳細な指標で継続的に改善できるものと捉えると良いでしょう。自社のマーケティング目的が定性的な認知拡大であればブーストでも構いませんが、明確な数値目標がある場合は広告キャンペーンで効果測定まで視野に入れることをおすすめします。

投稿ブースト広告とリード獲得広告の違い:目的の違いを理解し、中小企業が効果的に使い分けるポイントを解説

SNS上で「投稿をブーストする広告」と、見込み客の情報を直接取得する「リード獲得広告」は、一見どちらも広告手法の一種ですが、その目的と役割は大きく異なります。中小企業のマーケティング担当者は、エンゲージメント重視のブースト広告と、リード(見込み客)重視の広告との違いを正しく理解し、目標に応じて使い分ける必要があります。このセクションでは投稿ブースト広告とは何か、リード獲得広告とは何かをそれぞれ説明し、その目的の違いや効果指標の違い、そして中小企業における効果的な活用方法について解説します。

投稿ブースト広告とは?投稿のリーチ拡大を目的とした簡易プロモーション手法の概要と特徴を解説

投稿ブースト広告とは、FacebookやX(Twitter)、InstagramなどのSNSプラットフォーム上で行える広告手法で、既存の投稿をそのまま広告として配信し、より多くのユーザーに届けるものです。前述したFacebookの「投稿を宣伝」やXの「クイックプロモート」、Instagramの「プロモート」機能がこれに該当します。投稿ブースト広告の主な目的は投稿のリーチ(到達範囲)を拡大することです。通常、自社アカウントの投稿はフォロワーや一部の閲覧者にしか届きませんが、ブースト広告を使うことでフォロワー以外の幅広い層に短期間で見てもらうことが可能になります。その特徴として、手軽に始められることや即効性があることが挙げられます。予算も少額から設定でき、例えば数千円程度からでも実施できるため、中小企業でもトライしやすいです。またクリエイティブ制作の負担が小さく、既存投稿を使うため追加素材を用意する必要もありません。反面、以前のセクションで述べたように詳細なターゲティングはできず、得られる成果も主にエンゲージメントや閲覧数といった認知度向上に関わる指標に留まります。つまり、投稿ブースト広告は「この投稿内容をとにかく多くの人に見せたい」「SNS上で話題を作りたい」といったケースに向いており、その効果測定もエンゲージメント数やリーチ数で判断することになります。直接的に顧客情報を集めたり販売に繋げたりするものではない点を押さえておきましょう。

リード獲得広告とは?見込み客の情報を直接収集できる広告フォーマットの概要と特徴

リード獲得広告(Lead Generation Ad)とは、ユーザーから直接問い合わせや資料請求などのアクションを引き出し、見込み客(リード)の連絡先情報等を取得することを目的とした広告フォーマットです。代表的な例としてFacebookの「リード獲得広告(Lead Ads)」があります。この形式の広告では、ユーザーが広告のCTA(例えば「資料請求」「見積もり依頼」など)をタップすると、プラットフォーム上に入力フォームが表示されます【このフォームには氏名やメールアドレス、電話番号など事前に広告主が設定した質問項目が含まれ、ユーザーはその場で回答を送信できます】。フォーム送信が完了すると、そのユーザーの情報が広告主側にリードとして提供されます。つまり、ソーシャルメディア上で完結して見込み顧客の情報を収集できるのがリード獲得広告の特徴です。ユーザーにとっても、外部サイトに遷移することなく手軽に問い合わせや応募ができる利点があります。また、多くのプラットフォームではユーザーのプロフィール情報(名前やメールアドレス等)がフォームに自動入力されるため、数タップで送信が完了する手軽さも手伝って高いコンバージョン率を示すこともあります。中小企業にとってリード獲得広告は、営業リストの拡大や顧客育成の起点として非常に重要な役割を果たします。例えば、ウェブセミナーの登録者集め、資料請求者の獲得、見積もり依頼の受付、新規会員登録の促進など、具体的な見込み客情報を得たい場面で威力を発揮します。取得したリード情報はその後メールマーケティングや営業電話などでフォローアップし、実際の顧客へと転換していくプロセスに使われます。以上のように、リード獲得広告は直接的にユーザーの個人情報や意思表示を収集できる広告であり、ブースト広告とは目的も成果物も大きく異なることが分かります。

目的の違い:エンゲージメント増加と顧客リスト獲得、重視する指標の違いを解説

投稿ブースト広告とリード獲得広告の根本的な違いは、「目的としているゴールが何か」という点にあります。投稿ブースト広告の目的は繰り返しになりますがエンゲージメントやリーチの増加、端的に言えば認知度向上です。一方、リード獲得広告の目的はユーザーの連絡先情報を得ること、すなわち顧客リストの獲得です。この目的の違いから、重視すべき指標(KPI)も異なります。ブースト広告では、どれだけ多くの人に投稿が届いたか(リーチ数)や、どれだけ反応があったか(いいね・シェア・コメント数など)が成否の指標となります。「○○人にリーチし、エンゲージメント率△%を達成」などが評価ポイントです。それに対しリード獲得広告では、フォーム送信完了数すなわち獲得リード数や、1リードあたりの獲得単価(CPL=Cost per Lead)が主要な指標となります。「何件の問い合わせ情報を獲得できたか」、また「1件あたりいくらかかったか」です。ブースト広告ではエンゲージメントが高まれば間接的に売上増も期待できますが、それは測定が難しい部分です。リード広告の場合は、集まったリスト数と後続の成約率等から売上貢献を試算しやすいという違いもあります。また、ユーザーが広告に期待するものも異なります。ブースト広告を見たユーザーは単に「興味深い投稿内容だ」と感じればそれで完結し、特に行動を起こす必要はありません。逆にリード広告ではユーザー自身が「資料をもらいたい」「問い合わせたい」という動機を持ってフォームに入力するため、広告接触後にユーザーの明確なアクションが伴う点が大きな違いです。このように、エンゲージメント増加とリード獲得はマーケティングファネルで言えば上部(認知段階)と中部~下部(興味・検討段階)ほどの差があります。自社が今求めている成果は何なのか――例えば「まずはたくさんの人に知ってもらうこと」なのか「見込み客リストを集めたい」のか――を明確にして、それぞれ適切な広告手法を選ぶことが肝要です。

使い分けるシーン:投稿の露出強化・認知拡大にはブースト、見込み客獲得にはリード広告が有効なケース

では具体的に、どのようなシーンで投稿ブースト広告とリード獲得広告を使い分けるのが良いかを考えてみましょう。まず投稿ブースト広告が有効なケースは、やはり認知拡大や話題作りが目的のシーンです。例えば、新ブランドの発表会を開催するにあたり、その告知投稿を多くの人に広めたい場合や、新商品・サービスの紹介記事をSNS上でバズらせて認知度を一気に高めたい場合などです。イベント告知やキャンペーン告知であれば、短期間に集中的にリーチを稼げるブーストが適しています。また、企業SNSアカウントのフォロワーを増やしたい初期段階でも、ブースト広告で投稿露出を増やし、興味を持った人にフォローしてもらうきっかけを作ることができます(直接フォロワーを獲得する広告ではありませんが、結果的にフォロワー増加に繋がることがあります)。一方、リード獲得広告が有効なケースは、具体的な見込み客情報が欲しい場面です。例えば、専門サービスを提供している企業が「無料相談会への申込」を募る場合や、BtoB企業が「ホワイトペーパーのダウンロード」を促す場合など、顧客育成の入口となるコンタクト情報を得たい状況です。Facebookのリード広告を使えば、興味を持ったユーザーがフォーム送信するだけで資料請求が完了し、営業リストが増えますので、展示会で名刺を集めるのと同様の効果がオンライン上で得られます。また、不動産業や自動車販売業などでは、広告から「来店予約」や「見積依頼」を取ることもできます。これらは典型的なリード獲得広告の使い所と言えるでしょう。要するに、広く浅く訴求したいならブースト広告、狭く深くアクションさせたいならリード広告です。ただし両者は排他的ではなく、組み合わせて活用することも可能です。例えば、まずブースト広告で製品認知を高め、その後関心を持った層にリード広告を配信して問い合わせにつなげる、といった流れです。中小企業においても、自社のマーケティングファネルに沿ってどの段階で何が必要かを考え、投稿ブーストとリード広告をシーンに応じて使い分けると効果的です。

中小企業にとっての戦略:まず認知度向上にブースト、次にリード獲得広告で顧客育成につなげる段階的アプローチ

中小企業が限られたリソースで効率良くマーケティングを進めるには、段階的なアプローチで投稿ブースト広告とリード獲得広告を活用する戦略がおすすめです。具体的には、以下のようなステップを踏む方法です。 1. 認知度向上フェーズ(ファネル上部): 新しい商品やサービス、ブランドについて、まずターゲット層に存在を知ってもらうことを目的に、投稿ブースト広告を活用します。SNS上で興味を引くコンテンツ(例:キャッチーな動画や画像、話題性のあるトピック)を作成し、少額でも良いので広告予算を投じて露出を高めます。これにより、従来リーチできなかった層にも情報が行き渡り、フォロワーの増加やサイト訪問のきっかけが生まれます。 2. 興味・関心喚起フェーズ(ファネル中部): ブースト広告で接点が生まれ興味を持ったユーザーには、次の段階としてより具体的な情報提供や関係構築を行います。ここでリード獲得広告の出番です。例えば、ブースト広告経由でサイトに来訪した人や、SNS上でエンゲージメントした人をカスタムオーディエンスとしてリターゲティングし、Facebookのリード広告などで「詳しい資料を無料ダウンロードできます」「無料相談に申し込みませんか?」といったオファーを提示します。関心を持った人は連絡先を登録してくれるでしょう。 3. 見込み客育成フェーズ(ファネル下部): リード広告で取得した見込み客リストに対しては、メールマガジンや電話フォロー、DM送付などを通じてナーチャリング(育成)を実施します。ここでは広告の出番は一旦終わりますが、その後また商品購入やサービス利用のフェーズでコンバージョン広告を配信することも考えられます。

このように、まずブースト広告で母集団を広げ、次にリード広告で見込み客を絞り込み獲得し、最後に営業活動等で顧客化するという流れは、中小企業でも無理なく実践しやすいマーケティングフローです。もちろん予算に限りがある場合は全てを網羅するのは難しいかもしれませんが、少なくとも「いきなりリード獲得広告だけ出しても誰も反応しない」という事態を避けるために、前段階の認知醸成にはブースト広告等を使うという視点は重要です。一方で、認知拡大ばかりに注力して肝心の見込み客リスト化に繋げられないと、売上には結びつきません。両者のバランスを取りつつ段階を踏む戦略こそが、中小企業における効果的なマーケティングと言えるでしょう。

短期的効果が高いブースト広告の活用シナリオ:緊急プロモーションや限定キャンペーンでの効果的な使い方を解説

ブースト広告は短期間で大きな露出を得られる反面、持続期間が限られるという特性があります。そのため、「ここぞ」という場面で集中的に活用することがポイントです。中小企業のマーケティング担当者にとって、短期的効果の高いブースト広告はどのようなシナリオで活用すると最も効果的かを把握しておくことは重要です。ここでは、緊急性のあるプロモーションや期間限定キャンペーンなど、ブースト広告の即効性を最大限活かせる活用シナリオについて具体例を挙げながら解説します。また、短期施策の後に行うべきフォロー(後続施策)についても触れ、ブースト広告の効果を無駄にしないためのポイントも説明します。

緊急告知や速報性の高い情報発信:短期間で多くのユーザーにリーチしたい場合に有効な手段

まず典型的なのは、緊急性の高いお知らせを広く周知したいケースです。例えば、急遽決まったセミナーやイベントの開催告知、重要なお知らせ(システム障害情報やリコール情報等)を素早くユーザーに届ける必要がある場合です。通常の投稿だけではフォロワー全員にさえ届かないこともありますが、ブースト広告を使えばフォロワー以外にも含めて短時間で大量のユーザーにリーチできます。「近日中に知ってもらわないと意味がない」情報の場合、迷わずブースト広告を投入するのが得策です。具体例として、レストラン経営の中小企業が当日突然の臨時休業を決めた際、その情報を急ぎ地域の顧客に知らせる必要があるとします。この場合、FacebookやInstagramで臨時休業の投稿を行い、それを近隣地域ターゲットでブースト配信すれば、フォロワーでない地元のユーザーにも情報が行き渡りやすくなります。同様に、販売店が大雪や災害による営業時間変更を伝えたい場合なども緊急告知として有効です。速報性が重視されるニュース性のある情報(例えば新製品発表やメディア掲載の報告など)も、短期間に話題を作りたいならブースト広告で一気に露出を増やす戦略が取れます。要は、「時間との勝負」の情報発信において、ブースト広告は非常に頼りになる手段です。限られた期間で最大リーチを確保するために、予算配分を集中的に投下して短期決戦で臨みましょう。

期間限定キャンペーンの拡散:セールやイベント直前に認知を最大化するための活用法

期間限定キャンペーンとの相性も、ブースト広告は抜群です。例えば「今週末限定で全商品20%オフセール」や「○月○日だけの特別イベント開催」といったキャンペーンは、その短い期間中にどれだけ集客できるかが勝負です。こうした場合、キャンペーンが始まる直前〜開催期間中にかけて、SNS投稿をブーストして告知することで大きな効果が期待できます。具体的な活用法としては、キャンペーン開始の数日前にまず予告投稿を行いブーストしておきます。「今週末2日間限りセール開催!」などと大きな見出しで伝える投稿を広め、ターゲット層の目に留まるようにします。続いて、キャンペーン当日にも改めて「本日開催中!」という投稿をブースト配信し、直前にならないと動かない層にもリーチします。このようにキャンペーン前と期間中に複数回のブーストをかけることで、見逃しを防ぎつつ認知を最大化できます。中小企業の場合、広告予算が潤沢でないことも多いですが、期間を絞って集中的に出稿すれば限られた費用でも効果を発揮しやすくなります。また、セール情報や限定オファーはユーザーの関心を引きやすいため、ブーストによってエンゲージメントも高まりやすい傾向があります。結果として多くのリアクションやシェアが生まれれば、広告配信範囲外にもオーガニックに拡散していく副次効果も期待できます。ただし注意点として、期限間際になりすぎると手遅れな場合もあるため、余裕を持ったタイミングで配信を開始することが重要です(最低でも数日前から)。「限定○○」「今だけ」「〜割引」などユーザーの興味を誘う文言をクリエイティブに盛り込むことも忘れずに、ブースト広告でキャンペーンの認知度を最大化しましょう。

新商品・サービスのローンチ時:話題性を一気に高め短期的に注目を集める戦略

新商品や新サービスのローンチ(発売・開始)のタイミングも、ブースト広告の活躍する場面です。中小企業にとって新商品のリリースは大きなチャンスである一方、知名度が低いとせっかく良い商品でも埋もれてしまうリスクがあります。そこで、ローンチ直後にブースト広告を投入して短期的に注目度を上げる戦略が有効です。例えば、新しく開発した製品の特徴を紹介するブログ記事や動画を自社SNSで投稿し、それをブースト広告で関連する興味を持ちそうな層に配信します。「新発売」「リリース開始」などのキーワードは目を引きますし、クリエイティブも商品の魅力が伝わる写真やデモ映像を用いてインパクトを与えます。これにより、短期間でターゲット市場に存在を知らしめ、興味関心を喚起できます。特にX(Twitter)などでは、新商品ネタはバズにつながりやすく、ブーストで拡散することでメディアに取り上げられたり、口コミが広がったりする可能性も出てきます。また、新サービス開始時に先着○名に特典、などのキャンペーンを絡めておくとよりユーザーの反応を引き出しやすくなります。ローンチの瞬間に話題性を一気に高めることは、中小企業が市場にインパクトを与える上で重要であり、ブースト広告の瞬発力はまさにうってつけです。ただし、ローンチ時のブースト広告で興味を持ったユーザーを取りこぼさないよう、その後のフォロー(詳細情報ページへの誘導や問い合わせ窓口の整備など)も合わせて準備しておきましょう。そうすることで、短期的な注目を中長期的な顧客獲得へつなげることができます。

地域限定の宣伝にも活用:ローカルイベントや店舗キャンペーンを短期間で周知させる方法

ブースト広告は全国・全世界向けだけでなく、地域限定のプロモーションにも効果を発揮します。中小企業の多くは特定の地域や店舗周辺がビジネスエリアとなっているため、ローカルターゲティングで短期間に情報周知したいケースが多々あります。SNSの投稿ブースト機能では、プラットフォームによりますが地域指定が可能な場合があります(FacebookやInstagramでは市区町村や半径何km、Twitterでも国や都道府県単位などで設定可)。これを活用し、ローカルイベントや店舗キャンペーンをそのエリアのユーザーに集中的に届けるのです。例えば、地元商店街のセールや自社店舗の周年祭、地域限定の商品発売など、対象エリアが決まっている施策では、ブースト広告でその地域のSNSユーザーにリーチすることで効率的に周知できます。具体例として、小さなカフェが「○○駅周辺の20代女性」に向けて期間限定メニューの告知をしたい場合、Instagramのプロモート機能で該当エリアと年齢・性別を設定して投稿を宣伝すれば、狭い範囲でも短期間にリーチを稼げます。折込チラシやポスティングを行うよりも迅速で費用も抑えられるでしょう。また、自治体や地域団体が催すイベント(祭りやマルシェなど)の集客にも、若年層が多く使うSNSブースト広告は有効です。ポイントは、配信エリアを絞り込むことで無駄なく興味度の高い層にアプローチできることと、短期集中で地域内に認知を行き渡らせることです。もちろん、地域密着の広報では地元紙や掲示板など他の手段もありますが、SNSブースト広告はスマホ世代の地域住民にリーチする上で今や欠かせないツールとなっています。特に昨今は地域コミュニティの情報もSNSで収集する人が増えているため、ローカル広告としてもブースト機能を活用しない手はありません。

短期施策の限界と後フォロー:ブースト広告後に継続施策やリターゲティングで効果を持続させる重要性

短期的効果が高いブースト広告は即効性が魅力ですが、一度キャンペーンが終われば露出は元通りになってしまいます。そのため、ブースト広告を実施した後のフォロー施策が極めて重要になります。まず、ブースト広告によって得られた成果をムダにしないために、データを活用した継続施策を検討しましょう。例えば、ブースト広告期間中に自社サイトを訪れたユーザーや、SNSでエンゲージメントしてくれたユーザーを追跡し、後日リターゲティング広告を配信する手法があります。これにより、「以前キャンペーン情報に反応してくれた人」に対して、その後の関連情報(追加の割引オファーや定期商品案内など)を届け、興味を繋ぎ止めることができます。FacebookやInstagramならカスタムオーディエンス機能、Twitter(X)でもピクセル連携やエンゲージメントリターゲティングで対応可能です。次に、ブースト広告で増えたフォロワーやリードに対するコミュニケーション継続も重要です。例えば、ブースト広告をきっかけにフォローしてくれた新規フォロワーには、その後も有益な情報発信を続け、ロイヤルファンになってもらう努力が求められます。折角一時的に関心を持ってくれた人が離れてしまっては、短期施策の意義が半減します。メールアドレスなどリード情報を獲得できた場合も、メールマガジンで役立つコンテンツを提供したり、お礼のメッセージを送るなどして信頼構築に努めましょう。さらに、短期施策の結果を分析し、次回以降への改善点を洗い出すことも欠かせません。どのクリエイティブが最も反応が良かったか、どの時間帯に配信した投稿が効果的だったか、ターゲット設定は適切だったか等を振り返り、次回のブースト広告戦略に反映させます。中小企業では一発一発の施策が貴重ですから、PDCAを回して精度を高めることが大切です。最後に、長期的視点とのバランスです。ブースト広告は短期的効果に優れる反面、それだけでは継続的な売上には繋がりません。後フォローとして、SEOやコンテンツマーケティング、定期的なSNS運用など地道な施策も並行して進め、長期の集客基盤を築く努力も続けましょう。ブースト広告はあくまで一時的なブースト(加速)役であり、最終的には通常運転で安定したマーケティング活動が土台になります。短期施策と長期戦略を組み合わせ、ブースト広告の効果を最大限に活かしていくことが肝要です。