スリープテックとは?最新テクノロジーで変わる睡眠の未来

目次

スリープテックとは?最新テクノロジーで変わる睡眠の未来

スリープテックとは、「睡眠(Sleep)」と「テクノロジー(Technology)」を組み合わせた造語で、睡眠の質を高めるために先進技術を活用する分野を指します。IoTデバイスやAI、センサー技術、ビッグデータなどを駆使して、睡眠状態を計測・可視化・分析し、より良い眠りを実現することを目的としています。従来の睡眠改善は自己判断や生活習慣の見直しが中心でしたが、スリープテックの登場により、科学的な根拠に基づいた改善が可能となりました。現代社会ではストレスや生活リズムの乱れから睡眠障害に悩む人が増加しており、個人のみならず企業や医療機関でも注目されています。

スリープテックの定義と誕生した背景について詳しく解説

スリープテックは、睡眠の質を科学的に捉え、テクノロジーによって改善を図る新たな領域として注目されています。その背景には、睡眠に関する社会的課題の深刻化があります。例えば、世界的に不眠症の増加や睡眠負債の蓄積が問題視されており、睡眠不足が健康リスクや生産性の低下を招くことが明らかになっています。こうした課題に対応する手段として、テクノロジーを用いたソリューションが期待されるようになりました。スリープテックは、単なるライフスタイル改善ではなく、社会全体の健康や経済性にも寄与する可能性を秘めています。

テクノロジーの進化が睡眠分野にもたらした革新とは

テクノロジーの急速な進化は、睡眠分野にも大きな革新をもたらしました。従来は自己申告や問診に頼ることが多かった睡眠の状態を、ウェアラブル端末やベッド内蔵センサーなどでリアルタイムに可視化できるようになったのです。これにより、個人の睡眠リズムや深さ、覚醒頻度などを詳細に把握できるようになり、改善のための正確なフィードバックが得られるようになりました。さらに、AIやビッグデータを活用した解析が進むことで、個々人に最適化された睡眠アドバイスや行動変容プログラムの提供が可能となり、パーソナライズされた睡眠ケアが実現しています。

スリープテックが注目される社会的・健康的背景

スリープテックが注目される背景には、社会的・健康的な問題の深刻化があります。働き方の多様化やスマートフォンの普及によって生活リズムが乱れ、慢性的な睡眠不足に悩む人が急増しています。また、ストレスやメンタルヘルスの問題も、睡眠の質に大きな影響を与える要因です。これらの課題は個人の健康だけでなく、企業の生産性や医療費増加など、社会全体にも悪影響を及ぼします。スリープテックは、こうした問題を可視化し、的確な改善策を提案できる手段として、企業・医療・教育分野など広範囲での導入が進んでいます。

従来の睡眠改善法との違いとスリープテックの優位性

従来の睡眠改善法は、寝具の見直しや生活習慣の変更、サプリメントの摂取などが主流でしたが、効果が曖昧だったり、継続が難しいという課題がありました。一方でスリープテックは、客観的データに基づいて睡眠の状態を把握し、科学的根拠に裏付けられたアプローチで改善を図れる点が大きな特徴です。例えば、特定の時間帯に深い睡眠が得られていない場合、その原因を分析し、アプリやデバイスを通じて具体的な改善策が提示されます。ユーザーにとっても納得感があり、継続しやすい点がスリープテックの優位性といえるでしょう。

医療・健康・ITが融合するスリープテックの領域とは

スリープテックは、医療・健康・ITの3つの領域が融合した新しい分野です。医療分野では、睡眠障害の診断・治療にテクノロジーを活用することで、より正確かつ効率的な診断が可能となります。健康分野では、一般生活者の予防的な睡眠管理を支援する製品やサービスが増え、病気の予防やQOLの向上に寄与します。また、IT分野では、スマートフォンアプリやクラウド連携による睡眠データの蓄積・解析が進化し、パーソナライズされたアドバイス提供が実現します。このように複数の分野が連携することで、スリープテックは今後ますます広がりを見せると考えられます。

急成長中のスリープテック市場と今後のトレンド動向

スリープテック市場は近年急速に拡大しており、健康志向の高まりや働き方改革、メンタルヘルスへの関心上昇がその成長を後押ししています。特に、IoT技術やAI解析を活用したウェアラブル端末やスマートマットレスの登場により、個人の睡眠改善だけでなく、企業の健康経営や医療・介護分野での活用も進んでいます。国内外の市場調査によると、今後数年間でスリープテック関連製品・サービスの需要は倍増すると予測されており、テクノロジーとヘルスケアが交差する分野として、投資家やスタートアップ企業からも大きな注目を集めています。

国内外のスリープテック市場規模と成長予測について

スリープテック市場は、グローバルで見ても大きな成長が期待されている分野の一つです。米国を中心に市場は拡大しており、2023年時点で約100億ドル規模だった市場が、2030年には300億ドル超に達するとも予測されています。日本においても、高齢化社会の進行や労働生産性の向上ニーズを背景に、スリープテックの導入が進んでいます。市場規模は年平均成長率(CAGR)10%以上で推移しており、今後さらに成長が加速する見込みです。特にスマートベッドやAI睡眠アシスタントなど、高機能な製品群への注目が高く、医療機関や企業との連携ビジネスも活性化しています。

スリープテック分野で注目されるスタートアップと企業

スリープテックの分野では、世界中のスタートアップが独自のテクノロジーで競争を繰り広げています。アメリカの「Eight Sleep」はAIを活用したスマートマットレスで知られ、個々の睡眠習慣に応じた温度調整やリズム最適化を実現。一方「Oura」は指輪型のデバイスで、睡眠だけでなく心拍数や活動量も測定できる点が評価されています。日本国内では、パラマウントベッドやブレインスリープといった企業が医療・介護分野と連携し、より精度の高い睡眠解析やソリューション提供を進めています。今後は、海外企業との提携やM&Aによる市場統合も注目されます。

政府や医療機関の支援による市場拡大の後押し状況

スリープテック市場の成長には、民間だけでなく政府や医療機関の支援が大きな役割を果たしています。たとえば日本では、「健康寿命の延伸」や「労働生産性の向上」を政策目標とする中で、企業の健康経営を推進する施策が展開されており、その中に睡眠改善も含まれています。厚生労働省や経済産業省の補助事業を通じて、睡眠解析サービスや健康管理アプリの導入支援が行われるケースも増加中です。また、医療機関ではスリープテックを活用した簡易的な睡眠診断やリモート治療の可能性が広がりつつあり、公的機関と連携した取り組みが市場拡大の原動力となっています。

今後成長が見込まれるスリープテックの分野と技術

スリープテックの今後の成長分野として注目されているのは、非接触型のセンサー技術や、睡眠データの解析を強化するAIアルゴリズムの進化です。特にスマートホーム化の流れに沿って、ベッドや照明、音響、空調などを連携させて睡眠環境を最適化するソリューションが急速に普及しています。また、睡眠障害を早期に検知し、オンライン診療に接続する医療連携型テックも拡大傾向にあります。さらに、デジタルツイン技術を活用して個人の健康状態をモデル化し、睡眠改善だけでなく全体の生活改善を図る「プレシジョン・スリープ」の領域も登場しており、テクノロジーの進化に伴って市場の可能性はさらに広がっていくでしょう。

高齢化・ストレス社会におけるスリープテックの需要

日本をはじめとした先進国では、高齢化とストレス社会の進行が社会課題となっており、これらがスリープテックの需要を押し上げています。高齢者は加齢に伴い睡眠の質が低下しやすく、介護予防や生活の質向上の観点からも睡眠管理が重要とされています。一方で、働き盛りの世代は長時間労働や精神的ストレスによって睡眠障害を抱えるケースが多く、企業にとっても従業員の健康維持は喫緊の課題です。スリープテックは、こうした個人・社会の問題に対して科学的なアプローチで解決策を提示できるため、今後ますます注目される分野といえるでしょう。

睡眠を可視化・分析する革新的なテクノロジーの仕組み

スリープテックの中核を担うのが、睡眠の状態を「見える化」するテクノロジーです。これまで主観的な判断に頼っていた睡眠の質を、数値やグラフで客観的に捉えることができるようになり、多くの人が自身の睡眠習慣と向き合うきっかけを得ています。具体的には、脳波、心拍数、体動、呼吸、いびきなど多様な生体データを計測し、それをAIやアルゴリズムで解析することで、眠りの深さやレム・ノンレムの周期、起床タイミングの最適化などが実現されます。こうした可視化の技術は、個人の睡眠改善はもちろん、医療やビジネスの現場でも活用が進んでいます。

睡眠センサーやウェアラブル機器によるデータ収集方法

睡眠の可視化には、各種のセンサーやウェアラブル機器が重要な役割を果たしています。例えばスマートウォッチや指輪型デバイスでは、心拍数や体の動きを24時間記録し、睡眠中の変化を詳細に把握します。さらに、ベッドや枕に内蔵された非接触センサーでは、寝返りや呼吸のリズムをセンシングし、ユーザーが意識せずともデータを収集できます。こうしたデバイスは日々進化しており、着け心地の改善や精度の向上が図られています。データはBluetoothやWi-Fiを通じてアプリやクラウドに送信され、日次・週次・月次でのトレンド分析が可能になるなど、個人のライフログとしても活用されています。

AIや機械学習を活用した睡眠分析のアルゴリズム概要

睡眠データの解析には、AI(人工知能)や機械学習のアルゴリズムが活用されています。膨大な量の生体データからパターンを抽出し、ユーザーごとの傾向を把握することで、より精度の高い睡眠評価が可能となります。例えば、心拍変動からストレス状態を推定し、それが睡眠に与える影響を分析する手法や、過去の睡眠データから将来の睡眠不足リスクを予測するモデルなどがあります。さらに、個別の行動履歴や環境データ(室温・湿度・照明など)と組み合わせることで、パーソナライズされたアドバイスやリコメンデーションの精度も高まっており、睡眠の質の向上につながっています。

アプリやクラウドと連携した睡眠の可視化サービス

現在のスリープテック製品は、単体のデバイスだけでなく、アプリやクラウドサービスと連携することで、より高度な睡眠の可視化を実現しています。ユーザーがスマートフォンのアプリを通じて自分の睡眠データを確認できるほか、クラウド上に蓄積された情報をもとにAIが睡眠傾向を分析し、改善アドバイスを提供する仕組みが一般化しています。また、日々の睡眠スコアの推移や、他のユーザーとの比較機能も導入されており、自身の睡眠の位置づけや変化を客観的に把握しやすくなっています。このようにアプリ連携によって、ユーザーのモチベーション維持や改善行動の継続が促進されている点が特徴です。

脳波・心拍・体動などから分かる睡眠の深さと質の測定

睡眠の質を正確に評価するには、脳波、心拍数、呼吸、体動といった複数の生理的指標が必要です。特に脳波は、睡眠のステージ(浅い眠り・深い眠り・レム睡眠)を分類する上で極めて重要です。近年では、非接触型の脳波計や、簡易型のEEGセンサーを搭載したヘッドバンド型デバイスも登場しており、家庭での使用も現実的になっています。これに心拍データや体動の測定結果を統合することで、ユーザーの一晩の睡眠がどのように推移したかを時系列で可視化することが可能です。こうした技術により、眠りが浅い時間帯や覚醒の頻度などを分析し、具体的な改善策を導き出す手助けができます。

可視化データを活用した行動変容へのアプローチ方法

スリープテックにおける「可視化」は終着点ではなく、そこから行動変容を促すことが本質的な目的です。ユーザーが自身の睡眠パターンを客観的に把握することで、「なぜ疲れが取れないのか」「なぜ夜中に目が覚めるのか」といった疑問に答えられるようになります。デバイスやアプリは、睡眠に悪影響を与えている生活習慣や環境要因を指摘し、改善のためのアドバイスを提供します。たとえば「夜間のカフェイン摂取を控える」「照明の色温度を下げる」といった具体的な提案が表示されるケースもあります。これにより、ユーザーは実践可能な行動に移しやすくなり、睡眠の質を段階的に向上させることができます。

スリープテック製品・サービスの種類とそれぞれの特徴

スリープテック製品・サービスは、目的や利用者のライフスタイルに応じて多様なバリエーションが存在します。主に「計測系」「改善系」「分析系」「提案系」の4タイプに分類され、睡眠の状態を把握するだけでなく、環境調整や生活習慣の改善までを一貫して支援する製品も増加しています。近年では、スマートベッドやウェアラブルデバイス、睡眠分析アプリ、AI搭載のパーソナルアシスタントなど、機能の高度化と利便性の向上が顕著です。また、医療機関向けの高度な解析ツールから、日常的に使える家庭用製品まで、価格帯や対象者も幅広くなっています。

スマートマットやベッドによる睡眠環境の最適化事例

スマートマットやスマートベッドは、ユーザーの体圧や寝返りの頻度、心拍、呼吸などを非接触でセンシングし、それに応じて自動的にベッドの硬さや傾きを調整するなど、睡眠中の環境を最適化する役割を果たします。たとえば「Sleep Number」のスマートベッドは、ユーザーの好みに合わせて左右の硬さを個別に調整できるほか、いびき検出時には自動で頭部を持ち上げる機能も搭載されています。これにより、睡眠時無呼吸症候群の軽減にもつながるとされています。また、データはクラウドに保存され、スマホで過去の睡眠履歴を振り返ることができるため、日常的な睡眠改善に有効です。

睡眠改善アプリの機能とそれぞれの特徴や強みについて

スマートフォン向けの睡眠改善アプリは、手軽に導入できる点が魅力です。代表的な機能としては、アラーム機能、睡眠記録、音声分析、睡眠スコアの可視化、瞑想・呼吸法コンテンツなどが挙げられます。たとえば「Sleep Cycle」は、浅い眠りのタイミングでアラームを鳴らすことで自然な目覚めを促し、ユーザーの1日のパフォーマンス向上に寄与します。「Pzizz」や「Calm」などは、睡眠導入用の音声やBGM、ナレーションなどを提供し、睡眠障害を抱える人にも支持されています。アプリの中にはウェアラブルと連携できるものも多く、より詳細なデータ収集と改善アドバイスが可能です。

ウェアラブルデバイスが提供するデータの種類と精度

ウェアラブルデバイスは、スリープテックにおいて広く普及している計測ツールの一つです。一般的には、手首や指に装着し、心拍数、心拍変動、体動、皮膚温度、酸素飽和度などを計測します。近年のデバイスは非常に高性能化しており、医療機器に匹敵する精度でデータを取得できるものも登場しています。代表的な製品には「Fitbit」「Oura Ring」「Apple Watch」などがあり、ユーザーのライフスタイルに応じて選べる点も魅力です。さらに、これらのデバイスはスマホアプリやクラウドと連携し、データ分析や睡眠トレンドの可視化、改善提案までを自動的に実行してくれます。

音・光・温度を活用したスリープガジェットの機能紹介

スリープガジェットには、光や音、温度といった外部環境を制御することで睡眠を誘導・最適化する製品があります。たとえば、照明の色温度を就寝に適した暖色系に自動調整するスマートランプ、リラックス音やホワイトノイズを流すサウンドマシン、冷暖房機能を調整するスマート寝具などが該当します。こうしたガジェットは、ユーザーが無意識に感じるストレスや環境要因を最適化することで、入眠をスムーズにし、深い睡眠を促進する役割を果たします。また、多くの製品がスマートフォンやAIスピーカーと連携しており、音声操作やスケジューリングが可能なため、日常生活への自然な導入が可能です。

病院や施設向けのスリープテック製品の特長と導入事例

スリープテックは家庭用製品だけでなく、病院や高齢者施設などの医療・介護現場でも活用されています。医療機関では、簡易睡眠ポリグラフやクラウド連携型モニターを使用して、患者の睡眠状態を遠隔でモニタリングし、診断や治療方針の決定に役立てています。介護施設では、高齢者の呼吸・心拍・離床などをセンシングするマット型センサーが導入され、夜間の巡回業務の効率化や転倒防止に貢献しています。こうした業務用スリープテックは、信頼性・耐久性・多人数同時管理などが求められるため、専門メーカーとの連携や独自設計が行われており、社会インフラとしての価値も高まりつつあります。

企業・ビジネスにおけるスリープテックの活用事例と効果

近年、スリープテックは企業活動にも深く取り入れられるようになってきました。従業員の健康管理や生産性向上、メンタルヘルス対策などの観点から、睡眠の質を可視化・改善する取り組みが進んでいます。特に健康経営を推進する企業では、スリープテックを福利厚生の一環として導入するケースが増えており、社員一人ひとりのパフォーマンスや働き方に良い影響を与えています。また、リモートワークやフレックスタイム制度の広がりとともに、自己管理能力の向上にも貢献しており、今後の企業競争力を高める要素としても注目されています。

健康経営を目的としたスリープテック導入企業の取り組み

「健康経営」は従業員の健康を企業の資産と捉え、戦略的に管理・支援していく考え方です。その実践として、スリープテックの導入は有効な手段とされています。たとえば、社員にウェアラブルデバイスを配布し、日々の睡眠スコアをモニタリングしながら、必要に応じてアドバイスやカウンセリングを提供する企業が増えています。睡眠状態の可視化により、社員自身が生活習慣を見直すきっかけとなり、結果的に欠勤率の低下や仕事のパフォーマンス向上につながっています。また、企業全体の健康データを統計的に分析し、組織全体の傾向や課題を把握するための基盤づくりにも役立てられています。

社員の生産性や集中力向上を支援する活用法とは

睡眠不足は集中力の低下や判断力の鈍化、感情の不安定さを引き起こし、結果として仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。そこで、スリープテックを活用して社員の睡眠の質を向上させることにより、業務効率や創造性、生産性の向上を目指す企業が増加しています。具体的には、従業員の睡眠時間や質を把握し、必要に応じて業務の調整や業務外のアドバイスを提供する仕組みを導入しています。たとえば、眠気や疲労が蓄積している社員には軽作業へのアサインや勤務時間の見直しを行うなど、データに基づいた柔軟な働き方の支援が進められています。

職場のストレス軽減やメンタルヘルス対策としての導入

ストレスやメンタルヘルスの不調は、現代の職場における大きな課題です。これらの問題の多くは、質の悪い睡眠や慢性的な睡眠不足と深く関連しています。スリープテックは、社員の睡眠状態を定期的に計測・分析することで、ストレスの兆候やメンタル不調の早期発見に寄与します。たとえば、普段と異なる睡眠パターンや中途覚醒の増加などを検出した場合、産業医やカウンセラーによる早期フォローが可能になります。また、企業によっては「眠活プログラム」として、瞑想や音楽療法、照明制御といったテクノロジーを活用した睡眠改善施策を導入する動きも広がっています。

福利厚生や研修の一環としてのスリープテック活用方法

福利厚生としてのスリープテックの導入は、社員満足度や定着率の向上にもつながります。たとえば、希望する社員にスリープトラッカーや睡眠改善アプリのライセンスを支給する制度、睡眠の重要性を学ぶ研修やセミナーの実施などが挙げられます。これらの取り組みは、社員のセルフケア意識を高めるだけでなく、企業としての健康意識の高さを示すブランディングにも貢献します。中には、社内表彰制度と連携し、一定の睡眠スコアを記録した社員にインセンティブを提供するなど、モチベーション向上に活用している企業もあります。こうした施策は、中長期的に見て組織力の強化につながるでしょう。

企業が抱える課題とスリープテックによる解決可能性

多くの企業では、長時間労働・ストレス過多・業務の属人化といった課題を抱えています。これらの問題は従業員の睡眠の質と密接に関係しており、スリープテックを活用することでその一部を解決に導くことが可能です。たとえば、勤務時間の柔軟化に合わせて睡眠の傾向を分析し、社員ごとに最も集中できる時間帯を把握することで、パフォーマンス最大化を図ることができます。また、過労や睡眠不足のサインを早期にキャッチし、体調悪化を未然に防ぐ仕組みを整えることも可能です。こうしたアプローチにより、働きやすく持続可能な職場環境づくりが現実のものとなってきています。

スリープテックの導入によって得られるメリットと期待効果

スリープテックを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。個人にとっては睡眠の質の改善により、健康状態の向上や日中の活動性アップが期待できます。一方で、企業や社会全体にとっても、医療費の削減や生産性の向上、メンタルヘルス対策など多くの恩恵があります。特に近年は、テクノロジーの進化により精度の高いデータ取得と解析が可能になっており、睡眠に関する問題を「見える化」して対策に活かす流れが加速しています。これにより、単なるヘルスケア領域を超えて、組織改善や社会課題の解決にも貢献するインパクトを持つ分野となっています。

睡眠の質の改善による心身の健康状態の向上効果

質の高い睡眠は、心と体の健康を支える最も基本的な要素です。スリープテックを活用することで、自身の睡眠状況を定量的に把握し、問題点に合わせた対策を講じることが可能になります。たとえば、いびきの頻度や夜間の覚醒、深い睡眠の不足といった項目が明らかになることで、生活習慣の見直しや睡眠環境の改善に結びつきます。その結果、免疫力の強化、疲労回復の促進、ストレス軽減、さらには高血圧や糖尿病といった生活習慣病の予防にもつながります。心身の安定が得られることで、日々の生活の充実感や幸福度も向上するでしょう。

日中の集中力・パフォーマンス改善への貢献

睡眠の質は、日中の集中力や判断力、記憶力などの認知機能に直接的な影響を与えます。スリープテックの導入により、眠りの質を高めることができれば、仕事や学業においてもパフォーマンスの向上が期待できます。特に、十分な深い眠りを確保できるようになることで、脳の疲労が軽減され、朝から活発に動ける状態が整います。また、眠気による事故やミスを防止する効果もあり、職場の安全性向上にもつながります。これにより、個人の成果だけでなく、チーム全体の生産性や効率性の底上げにも寄与することが可能になります。

生活リズムの改善を通じたライフスタイルの変化

スリープテックは、睡眠の可視化を通じて生活全体のリズムを整えることに役立ちます。たとえば、就寝・起床時間のばらつきや夜更かしの傾向がデータとして現れることで、意識的に生活リズムを見直すきっかけが生まれます。また、光や音、温度などの環境要因を制御するスマートデバイスの活用によって、より快適な睡眠環境を整備することも可能です。こうした取り組みは、早寝早起きの習慣化や朝活の促進、夜間のスマホ利用の抑制といった行動変容を後押しし、健康的かつ効率的なライフスタイルへの移行を実現します。

うつや睡眠障害などの予防・軽減における可能性

睡眠の乱れは、うつ病や不安障害などのメンタルヘルス不調の要因となることが多く、スリープテックによる早期発見と対応が重要です。ウェアラブル端末や睡眠記録アプリによって、日々の睡眠パターンを継続的に監視することで、不調の兆しを早期に捉えることができます。また、ストレス負荷が高い状況では深い眠りが減少する傾向があるため、その変化をきっかけにカウンセリングや休養を促すことも可能です。すでに海外では、医療機関と連携したスリープテックの活用が進んでおり、精神疾患の再発予防や治療補助としての効果も報告されています。

医療費や労働損失の抑制による社会的メリット

慢性的な睡眠不足や睡眠障害は、医療機関の受診や薬の処方、さらには労働生産性の低下による経済的損失につながります。日本においても、睡眠関連の社会的コストは年間数兆円規模と試算されており、改善が急務とされています。スリープテックを導入し、個人や企業が睡眠の質を改善する取り組みを進めることで、これらの医療費や労働損失を抑制することが可能です。さらに、予防医療の観点からも睡眠管理は効果的であり、国や自治体レベルでの政策支援も進んでいます。結果として、社会全体の健康水準が向上し、持続可能な福祉社会の実現に貢献できるといえるでしょう。

睡眠改善を支援するスリープテックのアプリ・デバイス紹介

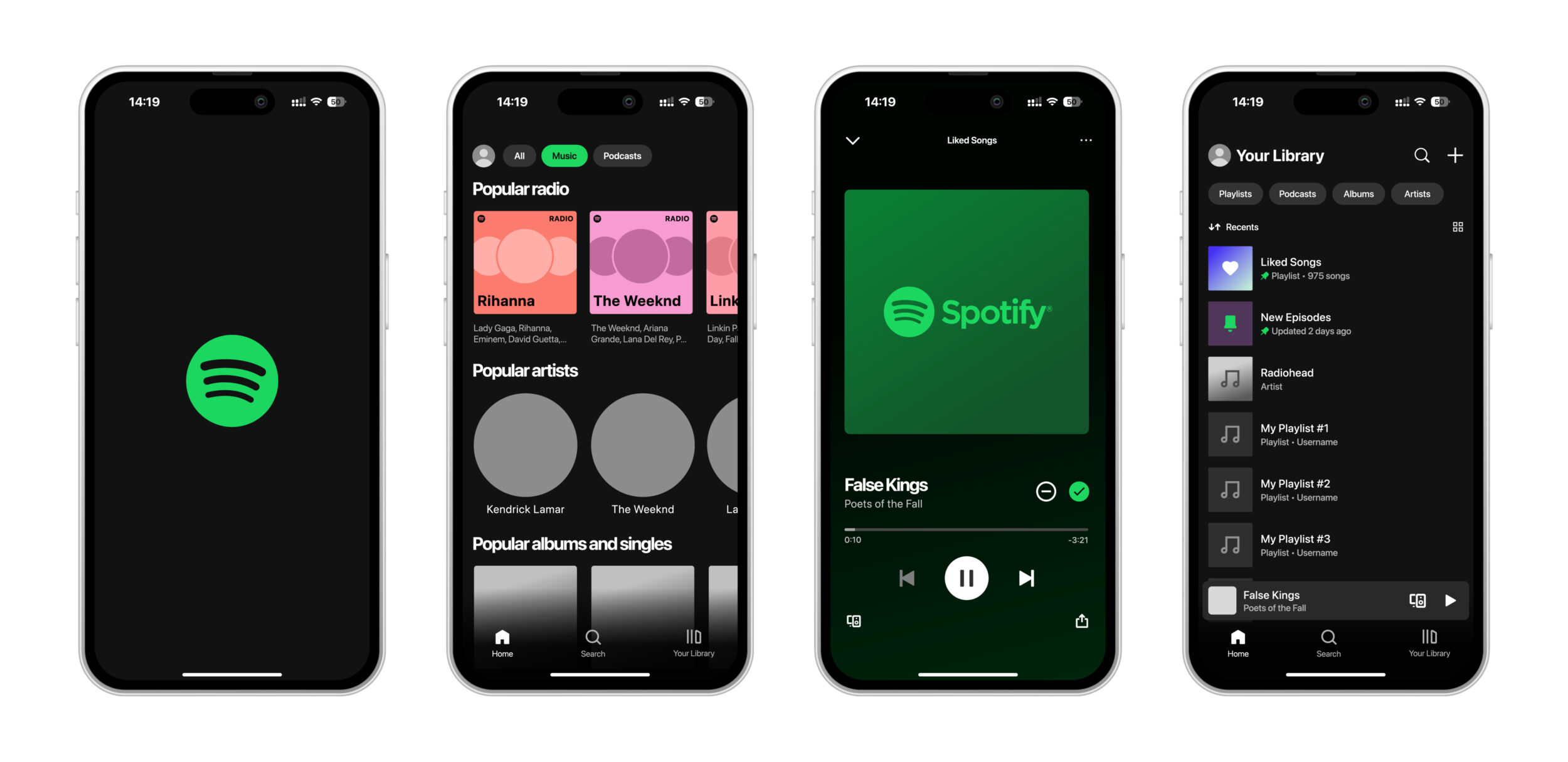

スリープテックの普及により、手軽に睡眠の質を向上させられるアプリやデバイスが続々と登場しています。これらのツールは、睡眠のモニタリング、可視化、改善提案、環境制御といった機能を備えており、自宅で簡単に導入できることが魅力です。スマートフォンと連携することで直感的な操作が可能になり、データの確認や改善アドバイスも一目で分かる設計になっています。初心者から上級者まで幅広いニーズに対応しており、継続的な使用が習慣化につながりやすい点も特徴です。以下では、特に評価の高いアプリやデバイスの特徴と活用方法を紹介します。

ユーザー評価の高いスリープテックアプリの機能と特徴

多くのユーザーに支持されているスリープテックアプリには、睡眠サイクルの記録やスマートアラーム機能、リラクゼーション音源、睡眠スコアの可視化など、充実した機能が搭載されています。たとえば「Sleep Cycle」は、加速度センサーを利用して寝返りを検知し、眠りが浅いタイミングで自然に起こしてくれる機能が特徴です。「Pillow」や「AutoSleep」などApple Watch連携型のアプリも人気で、心拍数や呼吸の変化も記録できます。また、「Calm」や「Headspace」などのマインドフルネス系アプリは、瞑想や睡眠導入音声を通じてリラックス状態を促し、スムーズな入眠をサポートしてくれます。

人気ウェアラブル端末の比較とおすすめポイント

ウェアラブル端末は、スリープテック市場でもっとも広く普及しているカテゴリの一つです。代表的な製品には「Fitbit」「Oura Ring」「Apple Watch」「Xiaomi Smart Band」などがあります。それぞれの製品は、睡眠の深さ・時間・中途覚醒の回数などを詳細に計測するだけでなく、心拍変動やストレスレベルも把握できるようになっています。たとえばOura Ringは指輪型で睡眠中も違和感が少なく、長時間着用に適しており、医療レベルの精度があると評価されています。一方で、Fitbitはコストパフォーマンスに優れ、初心者でも扱いやすいというメリットがあります。利用目的や予算に応じて選ぶと良いでしょう。

スマート家電との連携による睡眠環境の自動最適化

スリープテックの進化により、スマート家電との連携を通じた睡眠環境の自動最適化が現実となっています。たとえば、睡眠アプリと連携したスマート照明は、就寝時にゆっくりと明るさを落とし、起床時には徐々に明るくすることで自然な目覚めを促進します。スマートスピーカーと接続された加湿器や空気清浄機は、部屋の温度・湿度・空気の質をモニタリングし、睡眠に適した環境を自動で保ちます。さらに、エアコンの温度を睡眠段階に応じて変化させる連携設定なども可能です。このように、複数の家電と連動することで、より快適かつ個人に最適化された睡眠空間が構築されます。

用途別に選べるスリープテック製品の種類と活用法

スリープテック製品は、利用目的やライフスタイルに応じて選択することが重要です。たとえば、睡眠の質を改善したい初心者には、簡易的なスマホアプリやスマート目覚まし時計などが適しています。一方で、より詳細なデータ解析を求める人には、AI機能を搭載したスマートマットレスや高精度ウェアラブル端末が有効です。また、騒音やいびき対策をしたい人には、ノイズキャンセリング機能付きイヤホンやいびき抑制デバイスなどもあります。さらに、子どもや高齢者など特定の対象者向けの製品も登場しており、年齢や健康状態に応じた対応ができる点も注目されています。

初心者にも使いやすいスリープテック入門製品の紹介

これからスリープテックを始める人には、シンプルで直感的に使える入門製品がおすすめです。たとえば、スマートフォンにアプリをインストールするだけで始められる「Sleep Meister」や「Somnus」は、無理なく習慣化しやすいツールです。また、装着感の少ない「Oura Ring」や「Withings Sleep Mat」は、睡眠中も違和感が少なく、使い続けやすいと好評です。スマートアラーム付きの目覚まし時計や、睡眠導入に特化した音声ガジェットなども、比較的手頃な価格で入手でき、スリープテックの効果を実感しやすい選択肢となります。まずは1つ試してみることで、自分に合った改善方法を見つける第一歩となるでしょう。

睡眠改善テクノロジーの具体的な事例と活用シーンの解説

スリープテックの活用は、個人の睡眠改善にとどまらず、医療、教育、スポーツ、産業、介護など、さまざまな現場で進んでいます。特に近年では、テクノロジーの進化により専門的な知識がなくても使える製品が増え、より多くの人が日常生活の中で効果を実感できるようになってきました。たとえば、睡眠障害に悩む人へのAI活用型診断、アスリート向けのリカバリー強化、夜勤従事者の疲労軽減支援などが代表的な導入事例です。以下では、具体的な活用シーン別に、テクノロジーがどのように役立っているのかを解説します。

不眠症や睡眠障害への対応に活用されたテック事例

不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害に対しては、スリープテックが診断・予防・治療補助において有効な手段として活用されています。たとえば、ウェアラブルデバイスやスマートマットによる長期的な睡眠記録により、睡眠の傾向や問題点を可視化し、専門医がより精密な診断を行う材料として活用されるケースがあります。また、AIによる解析結果に基づいて自動で生活改善プランを提示したり、オンライン診療と連携するサービスも登場しています。こうしたテクノロジーの導入により、患者の負担を減らしつつ、治療の質を高めることが可能になっています。

子どもや高齢者向けのスリープテック活用の成功例

子どもや高齢者は睡眠に敏感でありながら、自身の状態を正確に伝えることが難しい層でもあります。そこでスリープテックが役立ちます。たとえば、小児向けにはベッドに敷くだけで体動や呼吸をモニタリングできるセンサー付きマットがあり、夜泣きや睡眠中の異常を早期に察知できます。高齢者向けには、呼吸数や心拍数、離床状況を非接触で計測するマットレス型センサーが介護施設などで導入されており、夜間の見守りや転倒防止に活用されています。これらの事例は、家族やスタッフの負担軽減にも貢献しており、安全で安心な睡眠環境の構築に寄与しています。

スポーツ選手のパフォーマンス向上へのテック活用

アスリートにとって睡眠は身体回復とパフォーマンス維持の重要な要素であり、スリープテックはトレーニングの一環として積極的に導入されています。プロスポーツチームでは、選手ごとの睡眠データを収集・分析し、練習スケジュールや栄養管理と連動させることで、最適なコンディションを維持しています。たとえば、深い睡眠の割合が低下している場合には、練習負荷の調整や光・音環境の改善が行われることもあります。また、睡眠スコアをチーム医師やコーチと共有することで、体調不良や疲労の兆候を早期に把握し、予防策を講じることが可能になります。

産業現場や夜勤労働者への活用事例と成果

夜勤を含むシフト勤務の多い産業現場では、睡眠不足による事故や健康被害のリスクが高く、スリープテックの導入が進んでいます。たとえば、工場や物流現場では、夜間勤務者にウェアラブルデバイスを支給し、睡眠の質や眠気の兆候をモニタリング。勤務前のコンディションチェックやリフレッシュタイミングの最適化に活用されています。ある大手企業では、データに基づいて勤務シフトを再設計し、作業ミスが減少したという報告もあります。また、タクシーやバスなどの運輸業界でも、事故防止の観点から導入が拡大しており、労働安全の向上に役立っています。

在宅ワークや副業との両立に役立つ睡眠改善ツール

リモートワークや副業を行う人が増える中で、生活リズムの乱れや睡眠不足が課題となっています。スリープテックはこうした状況下でも有効であり、自宅でも簡単に睡眠を管理できるツールとして活用されています。たとえば、パソコン作業が深夜まで及ぶ人に向けては、ブルーライトカットのアラート機能や、深夜に差し掛かったら音楽でリラックスを促すアプリなどがあります。また、日中に仮眠を取るタイミングを科学的にガイドするアプリもあり、効率的にリフレッシュできる工夫がされています。これにより、日中の生産性を維持しつつ、生活と仕事のバランスを整えることができます。

スリープテックと健康経営・社会課題の解決

スリープテックは、個人の健康改善にとどまらず、企業の健康経営や社会課題の解決にも貢献する技術として注目されています。少子高齢化、医療費の増加、メンタルヘルス問題、生産性低下など、現代社会が直面する多くの課題には「睡眠の質」が密接に関係しています。テクノロジーを活用して睡眠状態を可視化し、早期対処や行動変容を促すことで、個人・組織・社会の三位一体で健康水準の底上げを目指せるのがスリープテックの特長です。今後は、企業の取り組みのみならず、行政や教育機関、保険業界などとの連携によって、そのインパクトがさらに拡大することが期待されます。

健康経営の一環として導入される企業の動向と背景

健康経営が重視される中で、スリープテックの導入は社員の健康管理を科学的かつ持続的に支援する手段として評価されています。多くの企業では、従業員が装着するウェアラブル端末やスマートアプリを通じて、睡眠状況を可視化し、改善に向けたサポート体制を整えています。これは単なる福利厚生にとどまらず、欠勤率の低下、医療費の抑制、業務効率の向上といった具体的な経営効果に直結しています。特に、ホワイト500認定やESG評価を重視する上場企業を中心に、こうした取り組みが年々加速しており、企業価値の向上にも寄与している点が注目されています。

少子高齢化・医療費高騰への対策としての可能性

日本を含む先進国では、少子高齢化に伴う医療費の増加が深刻な課題となっています。睡眠の質を改善することは、生活習慣病の予防や高齢者の健康寿命の延伸につながるとされており、結果として医療費の削減が期待できます。たとえば、夜間の転倒を防ぐ高齢者向けスリープセンサーや、介護施設での睡眠モニタリングによって、入院や重症化のリスクを未然に防ぐ事例が増えています。また、予防医療の観点からも、国や自治体がスリープテック導入支援を行うケースが登場しており、政策的な取り組みと連携して社会的課題を解決する動きが加速しています。

働き方改革における睡眠の重要性と企業の役割

働き方改革が進む中で、柔軟な勤務体制や生産性の向上が求められていますが、その基盤となるのが「質の高い睡眠」です。特にリモートワークの普及により、従業員の生活リズムの乱れが問題となるケースも増えており、企業が睡眠改善を支援することの重要性が高まっています。スリープテックの導入により、社員が自らの睡眠状況を把握し、自己管理能力を高められるようサポートすることで、より持続可能な働き方が実現できます。また、睡眠状態に応じた勤務スケジュールの柔軟化や、集中力が高まる時間帯を活用した業務設計など、個々の特性に合わせたマネジメントも可能になります。

地方自治体や公共機関における実証実験とその成果

地方自治体や公共機関でも、住民の健康支援や地域福祉向上の一環としてスリープテックを活用した実証実験が行われています。たとえば、ある自治体では高齢者を対象に、非接触型センサーによる睡眠モニタリングを実施し、睡眠の質と転倒・入院リスクの相関関係を調査。結果として、夜間介護の効率化や医療費抑制に寄与したと報告されています。また、児童や学生を対象とした睡眠教育プログラムにスリープテックを導入し、生活習慣の改善を図る取り組みも見られます。こうした活動は、地域全体の健康リテラシー向上にもつながり、社会全体のウェルビーイングに貢献しています。

グローバル企業のSDGs戦略としてのスリープテック導入

サステナビリティと企業の社会的責任が求められる中で、SDGs(持続可能な開発目標)に対応した経営を行う企業が増えています。スリープテックの導入は、「すべての人に健康と福祉を(目標3)」「働きがいも経済成長も(目標8)」といった項目に関連し、SDGs戦略の一環として活用されています。たとえばグローバル企業では、社員の心身の健康を維持する取り組みとして、スリープテックを導入し、世界各地のオフィスで統一された健康管理システムを運用しています。これにより、国や文化の違いを超えて働く人々の健康を守る仕組みが構築され、企業の国際的な信頼性向上にもつながっています。

睡眠の質を上げるコツとテクノロジー活用法

良質な睡眠を得るには、単に早く寝ることだけでなく、眠る「環境」「リズム」「身体状態」「精神状態」など、さまざまな要素が複雑に関係しています。そこで、テクノロジーをうまく活用することで、これらを客観的に把握し、効果的な改善へとつなげることが可能になります。本セクションでは、生活の中に取り入れやすい実践的なコツと、それを支援するスリープテックの使い方について解説します。日々の睡眠の質を少しずつでも高めていくことで、疲労の軽減、集中力の向上、そして心身の健康状態の安定が実現できるようになります。

毎日の生活習慣に取り入れやすいスリープテック活用法

睡眠の質を高めるには、日々の生活に無理なく取り入れられるスリープテックの活用が有効です。たとえば、睡眠アプリを使って毎朝の起床後に自分の睡眠スコアを確認することから始めると、自然と睡眠への意識が高まります。また、スマートウォッチで日中の運動量や心拍数をモニタリングすることで、日中の活動が夜の睡眠にどう影響しているかを把握できるようになります。スマート照明やエアコンのタイマーを連携させ、就寝時間に合わせて自動的に部屋の環境を整える設定も有効です。このように、習慣化しやすいツールをうまく活用することで、継続的な睡眠改善を図ることができます。

起床・就寝リズムを整えるためのテクノロジー支援

規則正しい起床・就寝リズムは、睡眠の質に大きく影響します。体内時計を整えるためには、毎日同じ時間に起きることが重要であり、スリープテックのスマートアラーム機能はこの点で非常に役立ちます。たとえば、眠りが浅いタイミングを検知して自然な目覚めを促す機能や、起床時間に合わせて徐々に部屋を明るくするスマート照明などが代表的です。逆に、就寝時にはリラックスを促す音楽や環境音を再生するアプリも効果的です。これらのテクノロジーによって、無理なく自然な生活リズムを維持することができ、自律神経の安定や深い眠りの獲得につながります。

リラクゼーション効果を高める環境構築の工夫

快適な睡眠を得るには、リラクゼーション効果を高める環境づくりが不可欠です。スリープテックを活用することで、五感に働きかけるさまざまな工夫が可能となります。例えば、アロマディフューザーと連携して就寝時間に合わせてリラックス効果の高い香りを拡散したり、ホワイトノイズや自然音を流すサウンドマシンを活用することで、周囲の雑音を遮断して入眠をサポートします。さらに、マットレスの温度調節機能を使って深部体温を自然に下げ、寝つきを良くする製品も登場しています。こうした環境要因をテクノロジーで最適化することで、より深く質の高い睡眠を得ることができます。

アプリ連携で可能になるセルフモニタリングの習慣化

自分の睡眠状態を日常的に記録・分析することで、行動変容につながる「気づき」が得られます。睡眠アプリとウェアラブルデバイスの連携により、毎日の睡眠時間、覚醒回数、心拍数、睡眠スコアなどを可視化できるようになっています。たとえば、寝酒や夜更かしをした日にスコアが下がるなどの関連が見えることで、自然と習慣の見直しを促すことができます。また、アプリによっては、週や月単位での傾向分析、改善提案、目標設定機能なども備えており、自分自身で健康管理を進めやすい設計がされています。こうした自己モニタリングの継続が、質の高い睡眠の基盤となります。

継続的な睡眠改善のための目標設定と行動変容支援

睡眠改善を継続するためには、具体的な目標を設定し、その達成に向けたフィードバックが得られる仕組みが効果的です。スリープテックの多くは、ユーザーに対して「今週の平均睡眠時間を7時間にする」「深い眠りの割合を20%以上に保つ」といった目標を提示し、それに対する進捗を可視化してくれます。また、達成度に応じてバッジやスコアが付与されるゲーミフィケーション要素を導入しているアプリもあり、継続へのモチベーションを高めます。さらに、AIがライフログを分析してパーソナライズされたアドバイスを送るなど、ユーザーの行動変容を後押しする仕組みも整いつつあります。