検索順位を上げるためのスマートフォンサイトにおけるSEO対策手法

目次

- 1 スマートフォンサイト制作が今や企業にとって必須である理由とその背景

- 2 スマートフォン向けWebサイトの主な制作方法と各手法の違い

- 3 スマートフォン対応サイトを制作する際の具体的な手順と流れ

- 4 スマートフォンサイトのデザインで重視すべきUI/UXと視認性の工夫

- 5 検索順位を上げるためのスマートフォンサイトにおけるSEO対策手法

- 6 ユーザーの回遊性を高めるスマートフォンサイトの見出しと目次のデザイン

- 7 スマートフォンサイト制作時によくある失敗事例と注意すべきポイント

- 8 初心者でも安心して使えるスマホサイト制作ツール・サービスの比較紹介

- 9 スマホサイト制作にかかる費用と相場、コストを抑えるポイントの解説

- 10 スマートフォンサイト制作の事例紹介・成功例

スマートフォンサイト制作が今や企業にとって必須である理由とその背景

現代のインターネット利用において、スマートフォンは主たるデバイスとして位置づけられています。総務省の調査によれば、日本国内のスマートフォン普及率は90%を超えており、多くのユーザーが日常的にスマホを通じて情報収集や商品購入を行っています。このような背景から、企業や店舗がスマートフォンサイトに対応していない場合、機会損失が大きくなるのは明白です。さらに、Googleはモバイルフレンドリーなサイトを優遇する方針を打ち出しており、検索順位にも直結します。つまり、スマートフォン対応は「オプション」ではなく、「ビジネスの基本インフラ」として捉える必要があります。競合との差別化を図り、ユーザー体験を高めるためにも、スマートフォンサイト制作はもはや必須の施策となっているのです。

スマートフォンの普及率とモバイルファースト時代の到来について

スマートフォンの登場により、インターネット利用のスタイルは大きく変化しました。かつてはPCが主流でしたが、近年ではスマホの利便性が高まり、外出先や就寝前などあらゆるシーンで活用されるようになりました。Googleはこの動向を反映し、モバイルファーストインデックスを導入。つまり、Webサイトの評価基準を「スマホ版」で行うという重要な指針です。これにより、スマートフォン非対応のサイトはSEOの観点で不利となり、ユーザーの検索意図に応えることが難しくなります。企業が時代に適応し、確実に情報を届けるには、スマホサイトの最適化が不可欠です。特に新規ユーザーの獲得やコンバージョン向上を目指すなら、スマートフォン視点での戦略が求められます。

スマホユーザーの行動特性とPC利用との決定的な違いを解説

スマホユーザーとPCユーザーでは、サイトに求める要素が大きく異なります。スマートフォンは画面が小さいため、操作性や情報の見せ方に工夫が必要です。例えば、スマホでは短時間で目的の情報にたどり着ける「直感的なUI」が重要視されます。ページ遷移が多すぎると離脱率が高まり、スクロールベースの縦長設計が好まれる傾向にあります。また、スマートフォンは片手操作が主流であり、タップしやすいボタン配置や大きなフォントサイズも重要です。これに対し、PCは作業効率や情報量の豊富さが重視されます。したがって、単にPCサイトをそのままスマホに移植するのではなく、ユーザー行動に合わせたスマホ独自の設計が必要です。

Googleのモバイルフレンドリーアップデートが及ぼす影響

Googleが導入したモバイルフレンドリーアップデートは、Webサイトの検索順位に直接影響を与えるアルゴリズム変更です。このアップデートにより、スマートフォンで閲覧しにくいページは検索結果で下位に表示されやすくなり、逆にモバイル対応がなされているページは優遇されます。たとえば、テキストが小さすぎたり、リンクが押しづらい場合は「モバイルフレンドリーではない」と判定される可能性があります。これは特にローカルビジネスやECサイトにとって致命的です。SEO対策としても、スマートフォン対応は今や基本条件であり、検索流入を確保するには対応が不可欠です。Google Search Consoleを使えば、自サイトのモバイル対応状況をチェックできます。

スマホ未対応サイトによる離脱率増加と機会損失のリスク

スマートフォン対応が不十分なサイトでは、ユーザーの離脱率が大幅に上昇します。例えば、読みづらいフォント、表示が崩れるレイアウト、操作しにくいボタンなどは、ユーザーのストレスとなり、結果として閲覧を中断されてしまう要因になります。特にBtoCサイトやECサイトでは、コンバージョン率に大きく影響します。また、モバイル非対応は検索順位にも悪影響を及ぼし、新規顧客の獲得機会を逃すリスクが高まります。さらに、企業の信頼性にも直結し、「古い」「不親切」といった印象を与える可能性もあるのです。ユーザーが直感的に利用できるスマホ対応サイトを構築することは、企業にとってブランディングと機会創出の両面で極めて重要です。

業種別に見るスマホ対応サイトの導入メリットと成功要因

スマートフォンサイトの重要性は、業種によっても明確な差が表れます。例えば飲食店では、スマホ検索によって営業時間やメニューを見るケースが多く、予約導線の最適化が集客に直結します。不動産業では、地図や物件写真の表示がスムーズであるかどうかが顧客満足度を左右します。また、ECサイトでは、スマホからの購入率がPCを上回るケースも増えており、購入フローや決済の使いやすさが売上に影響します。これらの成功事例に共通するのは、モバイル特性をふまえたデザインと導線設計、そして高速表示です。業種のニーズに応じたスマホ対応がなされていれば、コンバージョンの向上やリピート率改善にもつながります。

スマートフォン向けWebサイトの主な制作方法と各手法の違い

スマートフォンサイトを制作するには、いくつかのアプローチがあります。主に「レスポンシブデザイン」「スマートフォン専用サイト」「アプリ開発」の3つがあり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。レスポンシブデザインは1つのHTMLファイルで画面幅に応じた表示を切り替える方法で、管理が簡単です。一方、スマートフォン専用サイトはスマホに特化したレイアウトを設計できる反面、PCサイトと2重に管理が必要になります。また、アプリ開発は高い機能性とユーザー体験を提供できますが、開発コストや配信の手間がかかります。目的や予算、運用体制に応じて最適な制作方法を選ぶことが、成功するスマホサイト制作の第一歩となります。

レスポンシブデザインによるスマホ・PC両対応の利便性とは

レスポンシブデザインは、HTMLやCSSの記述を工夫し、画面サイズに応じてレイアウトを自動調整する手法です。PC・タブレット・スマートフォンといった複数のデバイスに対して、1つのHTMLファイルとスタイルシートで最適化された表示を提供できるため、管理の手間を大きく軽減できます。更新も一括で行えるため、コンテンツの差異による混乱も防げます。また、Googleもレスポンシブデザインを推奨しており、SEO的にも有利です。ただし、すべての画面サイズに対応するためには設計段階での工夫が必要であり、複雑なレイアウトでは表示崩れに注意する必要があります。保守性と汎用性の高さが、レスポンシブデザインの大きな魅力です。

スマートフォン専用サイトの構築方法とその設計の特徴

スマートフォン専用サイトとは、PCサイトとは別にスマートフォンユーザー向けのレイアウトや機能を設計し、独立したページ構成で構築する手法です。この方法の利点は、スマホ特有のユーザー体験に特化したデザインが可能な点です。たとえば、ボタンサイズや画像の配置、スクロール構造などをスマホに最適化することで、操作性と閲覧性を高められます。さらに、スマホ限定キャンペーンや、位置情報を活用した機能も導入しやすいです。ただし、PCサイトとスマホサイトを別々に更新・管理する必要があり、運用コストが増大する可能性があります。また、URLが異なることでSEO評価が分散する点にも注意が必要です。高度なスマホ体験を重視する場合に選ばれる方法です。

スマホアプリとの違いと、選択すべきケースの判断基準

スマートフォン向けWebサイトとアプリは、それぞれ異なるユーザー体験と運用方法を持っています。Webサイトはブラウザで閲覧できるためインストール不要で、検索流入やSNSシェアとの相性が良く、初回訪問のユーザーに最適です。一方アプリは、ネイティブ機能を活かした通知機能やオフライン利用、操作の快適さなどに優れており、リピーターやファン層の囲い込みに効果的です。しかし、アプリは開発・保守・ストア申請などの手間が大きく、初期コストも高めです。自社サービスが情報提供メインなのか、継続的な利用を前提としているのかを見極めることで、どちらを選ぶべきかの判断ができます。多くの企業では、Webとアプリの併用という選択も増えています。

静的HTMLサイトとCMSによるスマホ対応のアプローチの違い

スマホ対応サイトは「静的HTML」と「CMS(コンテンツ管理システム)」のいずれかで構築されることが多く、それぞれにメリットがあります。静的HTMLサイトは、HTML・CSS・JavaScriptで直接記述するため、細部まで自由にカスタマイズでき、軽量かつ高速に動作します。一方、CMSを使えば専門知識がなくてもページ作成・更新が可能で、WordPressやSTUDIOなどを用いたスマホ対応テーマの活用により、効率的な制作が行えます。特に更新頻度が高いメディアやブログ型サイトではCMSが有利です。静的サイトは保守性に優れる一方、更新に手間がかかるため、運用体制やサイト規模に応じた選択が求められます。CMSのモバイル対応プラグインも活用するとよいでしょう。

マルチデバイス対応のための設計戦略とフレームワーク選定

現代のWebサイト制作では、スマホ・タブレット・PCなど多様なデバイスへの対応が前提となっており、その設計戦略が成功の鍵を握ります。マルチデバイス対応の基本は「グリッドレイアウト」や「メディアクエリ」によるレスポンシブ設計です。これを支えるのが、BootstrapやTailwind CSSといったCSSフレームワークの存在です。これらのフレームワークを活用することで、手間をかけずに美しいレイアウトやボタン配置が可能になり、スマホ表示にも自動で最適化されます。また、画像の読み込み制御やJavaScriptによるコンテンツの動的制御も、パフォーマンスを保つために重要です。開発初期段階から「スマホファースト」の思想で設計することが、全体の最適化につながります。

スマートフォン対応サイトを制作する際の具体的な手順と流れ

スマートフォン対応のWebサイトを制作するには、明確な手順と流れに基づいて進めることが重要です。まず、ターゲットユーザーや目的を定める企画フェーズから始まり、次に情報構造を整理する設計フェーズへと移行します。続いて、UI/UXに配慮したデザイン制作、HTML/CSSによるコーディング、レスポンシブ対応の実装といった工程が続きます。そして最終的に、公開前の検証・テストと、本番環境へのアップロードが完了して初めてリリースとなります。このように、スマホ対応サイトの制作には複数のステップが存在し、各段階での的確な判断と丁寧な作業が必要です。特にスマートフォン特有の使用環境を意識した設計と検証が、ユーザー満足度の高いサイト制作には欠かせません。

要件定義とペルソナ設計によりユーザー像を明確化する方法

スマートフォンサイト制作の最初のステップは、要件定義とペルソナ設計によるターゲットユーザーの明確化です。ここでは、誰に向けてサイトを作るのか、どのような情報を届けたいのかを明らかにします。ペルソナとは、代表的なユーザー像を仮定した人物モデルで、年齢・性別・職業・スマホの使い方などを具体的に設定することで、実際の利用シーンを想像しながら設計が可能になります。この段階で「スマホで商品を探している30代主婦」「移動中に求人をチェックする20代会社員」などのリアルな像を作ることで、操作しやすく、伝わりやすい設計の礎が築かれます。また、ビジネスゴールとの整合性を確認し、KPI(重要業績評価指標)もこの時点で設定しておくと、後の改善活動にも役立ちます。

サイト構成・ワイヤーフレーム設計で重要なレイアウト戦略

要件が定まったら、次に行うのがサイト構成の設計とワイヤーフレームの作成です。スマートフォンサイトでは、限られた画面サイズの中で情報を効率的に伝えるための構造設計が求められます。階層をシンプルに保ち、トップページから主要コンテンツにスムーズに遷移できるように構成しましょう。また、ワイヤーフレームでは文字サイズ、ボタンの配置、ナビゲーションの位置などを具体的に可視化します。この段階で、ユーザーの動線やページ間の遷移のしやすさを検討しておくことで、後のデザインやコーディングがスムーズになります。スマホは縦スクロールが中心になるため、上から下への情報配置を意識し、ファーストビューに最も重要な情報を配置する工夫も必要です。

スマホ特有のUI設計に基づいたデザインフェーズの進め方

デザインフェーズでは、スマートフォンに最適化されたUI設計が鍵を握ります。画面が小さいスマホでは、一目で必要な情報がわかるシンプルなデザインが求められます。フォントは視認性の高いサイズと種類を選定し、操作ボタンは指で押しやすい大きさ(一般的には44px以上)に設定することが重要です。また、画面タップやスワイプといった操作を意識し、誤タップを避ける配置にする必要があります。カラー設計も明度・コントラストに配慮し、屋外での視認性を考慮することがポイントです。さらに、スマホでは情報が詰まりすぎると読みづらいため、適度な余白を保ちながら、要素間の距離にも気を配りましょう。この段階ではデザインカンプを作成し、関係者と認識を合わせることも重要です。

HTML/CSSコーディングでのレスポンシブ対応実装の基本

デザインが決定したら、次に進むのがHTML/CSSによるコーディング作業です。レスポンシブ対応を意識する場合、CSSメディアクエリを使用して、デバイスの画面幅に応じたスタイル調整を行います。スマートフォン表示では、ヘッダー・ナビゲーション・本文などを縦並びにし、指での操作がしやすいように余白とタップ領域を確保します。また、画像は「width: 100%」のように設定し、画面幅に自動でフィットさせることでデバイスごとの表示崩れを防げます。HTML構造はセマンティックなタグを使用し、アクセシビリティやSEOも意識したコーディングが理想です。ページの読み込み速度にも配慮し、不要なスクリプトや画像の圧縮などパフォーマンス最適化も併せて行いましょう。

公開・テスト・運用に至るまでの最終確認フローと注意点

コーディングが完了したら、スマホ実機や各種ブラウザで表示確認を行うテストフェーズに入ります。スマートフォンは機種やOSによって挙動が異なるため、iOSとAndroid両方の最新機種および一世代前のモデルでも動作確認を行うことが推奨されます。表示崩れ、リンクの不具合、ページ遷移の挙動などを細かくチェックし、不具合があれば修正対応を行います。また、Googleのモバイルフレンドリーテストツールを使ってSEO適正も確認しておくと安心です。公開後はGoogle Search Consoleやアクセス解析ツールを使い、ユーザーの行動や離脱ポイントを分析することで、改善施策を講じることができます。公開して終わりではなく、運用フェーズも含めた設計が成功のカギです。

スマートフォンサイトのデザインで重視すべきUI/UXと視認性の工夫

スマートフォンサイトにおいて、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザー体験)は成功の鍵を握る重要な要素です。小さな画面で効率よく情報を伝え、スムーズな操作性を実現するには、見やすさと使いやすさの両立が不可欠です。たとえば、指でのタップ操作に適したボタンサイズ、読みやすいフォント、適切な余白など、視認性を高める工夫が必要です。また、ユーザーが迷わず行動できるように、ナビゲーションの配置や導線設計にも細心の注意を払わなければなりません。さらに、直感的なUIデザインは、離脱率を下げ、コンバージョンを向上させる効果もあります。ユーザー視点を常に意識したデザインが、スマートフォンサイトにおけるUI/UX成功の鍵です。

モバイルファーストデザインにおけるUI/UX設計の基本原則

モバイルファーストデザインとは、まずスマートフォンを前提に設計し、その後PCやタブレットへの展開を行うアプローチです。現代のWebユーザーの多くがスマホからアクセスしていることを考えれば、この戦略は極めて合理的です。モバイルファーストでは、画面の限られたスペースで最大の情報伝達を図るため、要素の取捨選択が重要です。必要最小限のコンテンツに絞り込み、明確な階層構造をもたせたシンプルなデザインが求められます。また、ナビゲーションは常に親指で操作しやすい位置に配置し、1アクションで目的を果たせる導線設計が理想です。UIは視覚的に分かりやすく、UXはユーザーの意図を妨げない流れを重視することで、満足度の高い体験が実現できます。

スマホ画面に最適化されたフォントサイズと余白の取り方

スマートフォンの画面はPCに比べて非常に狭いため、文字の大きさや行間、余白の取り方が視認性に大きな影響を与えます。フォントサイズは一般的に16px〜18pxが推奨され、ユーザーが画面を拡大せずに読める設計が求められます。また、行間(line-height)は文字サイズの1.4〜1.6倍が適切とされており、情報が詰まりすぎないことで読みやすさが向上します。さらに、パディングやマージンといった余白を適切に配置することで、コンテンツ間に明確な区切りが生まれ、ユーザーの視線の流れも自然になります。とくにモバイルでは誤タップを防ぐ意味でも、ボタンやリンク周囲に余白を持たせる設計が有効です。読みやすさと操作しやすさを両立させるレイアウトが理想です。

タップ操作に配慮したボタンサイズとインタラクション設計

スマートフォンは指で操作するデバイスであるため、ボタンやリンクなどのタップ対象は十分なサイズと間隔で設計する必要があります。Googleの推奨では、ボタンのタップ領域は少なくとも48px四方が望ましいとされています。これにより、指先での操作ミスが減少し、ストレスなくスムーズに操作できるようになります。さらに、複数のボタンが近接する場合には、それぞれの間に十分なスペースを確保することが大切です。インタラクション設計では、押したときのフィードバック(例えばボタンの色が変わる、影がつくなど)を与えることで、ユーザーに安心感を与えます。また、1ページ内のボタン数が多すぎると混乱を招くため、優先順位をつけて配置することがUX向上につながります。

スクロールを前提とした情報の分割・視認性の向上方法

スマホサイトでは「縦スクロール」が基本的な操作方法であるため、情報の配置や分割の仕方が重要です。ユーザーは指一本でスクロールしながら情報を読むため、各セクションを明確に区切り、ひと目で内容がわかるようなタイトルやビジュアルの工夫が必要です。1画面内に情報を詰め込みすぎず、要素をグループ化して、章立てするように情報を配置することで、全体の構造が理解しやすくなります。また、「ファーストビュー」には最も伝えたいメッセージやアクションを配置し、ユーザーの関心を即座に引きつけることが重要です。さらに、スクロールを促す矢印やボタンを設置することで、ユーザーの導線を自然に誘導することが可能になります。

カラーコントラストや画像の最適化による視覚的な工夫

スマートフォンサイトでは、カラー設計や画像の使い方も視認性と操作性に大きく関わってきます。特に、カラーコントラストは文字と背景の差が十分にあることで、屋外や明るい環境でも視認しやすくなります。アクセシビリティの観点からも、視覚障がいを持つ方に配慮した配色が求められます。画像については、表示速度への影響を最小限に抑えるため、適切なサイズ・フォーマットで最適化することが重要です。WebP形式などを活用すれば、軽量かつ高画質な画像提供が可能です。また、背景画像やバナー画像は画面サイズによって切り取られることもあるため、レスポンシブ対応を前提にデザインする必要があります。視覚的な一貫性を持たせることで、ユーザーの信頼感にもつながります。

検索順位を上げるためのスマートフォンサイトにおけるSEO対策手法

スマートフォン対応のWebサイトでは、検索順位を上げるためのSEO対策が極めて重要です。Googleはモバイルファーストインデックスを導入しており、スマホでの表示内容が検索評価の基準となっています。つまり、スマホで正しく表示され、ユーザーにとって使いやすい構造を持つサイトが、検索結果の上位に表示されやすくなるのです。具体的な対策としては、表示速度の改善、モバイルフレンドリーなデザインの実装、適切なメタ情報の設定、構造化データの活用、そしてユーザー行動に基づいたコンテンツの最適化などが挙げられます。これらを包括的に実施することで、スマホユーザーの満足度を高め、自然検索からの流入を最大化することが可能です。

モバイルファーストインデックスへの対応がSEOに与える影響

Googleが導入したモバイルファーストインデックス(MFI)とは、検索インデックスの評価基準をPCではなくスマートフォン向けの表示内容を基準とする仕組みです。これにより、スマートフォンでの表示が不十分なサイトは検索順位が下がるリスクが高まります。たとえば、スマホでは非表示になっているコンテンツがある、リンクや画像が正しく機能していない、レイアウトが崩れて見にくいといった問題があると、MFIの評価に悪影響を与えます。したがって、スマホ版とPC版のコンテンツを同等に保ち、ナビゲーションや構造も統一させることが求められます。また、Google Search Consoleを使って、MFI対応状況をチェックし、改善すべき点を明確にすることも有効です。

ページ表示速度改善がモバイルSEOに直結する理由と対応策

ページ表示速度は、モバイルSEOにおいて非常に重要な要素です。スマートフォンユーザーは通信環境の影響を受けやすく、読み込みが3秒以上かかると53%のユーザーがページを離脱するというデータもあります。GoogleもSpeed Updateで、表示速度を検索順位の指標として正式に取り入れています。そのため、画像や動画の最適化、JavaScriptやCSSの軽量化、不要なリソースの削除、サーバーレスポンスの高速化などが対策として挙げられます。特に「PageSpeed Insights」などのツールを活用すれば、サイトの表示速度を数値で把握し、具体的な改善提案を得ることが可能です。スマホでの快適な閲覧体験は、直帰率の低下と検索順位向上の両方に効果的です。

構造化データやスキーマの活用でスマホ検索の可視性を向上

構造化データとは、検索エンジンに対してWebページの内容を明確に伝えるためのマークアップ手法です。たとえば、製品情報やレビュー、イベント情報、FAQなどの情報をスキーマ(schema.org)に基づいてマークアップすることで、検索結果にリッチリザルト(星評価・パンくずリスト・価格など)として表示される可能性が高まります。これは特にスマホ検索で効果的で、ユーザーの注目を集めやすくなり、クリック率(CTR)の向上に寄与します。また、音声検索との相性も良く、構造化されたデータはAIアシスタントに認識されやすいため、より多様なタッチポイントでの流入を獲得できます。構造化データはSEOの中でも見落とされがちですが、導入価値の高い施策です。

メタタグやalt属性など基本的なSEO施策をスマホに最適化

スマートフォン向けSEO対策でも、基本的なメタタグやalt属性の最適化は重要です。タイトルタグとディスクリプションは、検索結果に表示される主要な要素であり、モバイルでは表示スペースが限られるため、短く簡潔でありながら魅力的な内容であることが求められます。特にスマホでは一部が省略されることもあるため、冒頭にキーワードや訴求ポイントを盛り込むと効果的です。また、画像には適切なalt属性を設定し、内容を説明することで、画像検索経由の流入にもつながります。alt属性は視覚障がい者向けの支援技術にも対応するため、アクセシビリティの観点からも推奨されます。これらの基本的な要素の積み重ねが、検索エンジンとユーザー双方からの評価を高めるカギです。

スマホでのユーザー行動分析によるコンテンツ最適化の方法

スマートフォンユーザーの行動を把握し、それに基づいてコンテンツを最適化することは、SEO対策の中でも極めて実践的かつ効果的なアプローチです。Google Analyticsやヒートマップツールを活用すれば、ユーザーがどのページを訪れ、どこで離脱し、どのボタンをタップしたかなど詳細なデータを取得できます。これにより、CTAの位置やリンクの配置、コンテンツの構成などを改善する具体的な指針が得られます。たとえば、ファーストビューの情報が弱くて離脱が多い場合は、キャッチコピーや画像の変更を検討すべきです。また、スクロール率が低ければコンテンツの順序変更や情報の分割が有効です。行動データを活かした改善を繰り返すことで、ユーザー満足度と検索評価の両立が図れます。

ユーザーの回遊性を高めるスマートフォンサイトの見出しと目次のデザイン

スマートフォンサイトにおいて、ユーザーの回遊性を高めるためには、見出しや目次の設計が極めて重要です。モバイル画面は表示領域が限られているため、ユーザーが「自分に必要な情報はどこにあるのか」を一目で把握できる導線設計が求められます。そのため、明確な階層構造をもった見出し、コンパクトかつ操作性に優れた目次の配置が鍵になります。また、ページ内リンクによるジャンプ機能を目次と組み合わせることで、ストレスのないナビゲーションが可能になります。スマホならではの操作特性をふまえ、スクロールを補助する役割としての目次は、特に長文コンテンツやランディングページなどで大きな効果を発揮します。見出しと目次は回遊率と滞在時間を高める強力な装置です。

スマホでも見やすい目次配置と表示方法のデザインポイント

スマートフォンサイトにおける目次のデザインは、表示スペースの制約をふまえた工夫が必要です。基本的には、ページ冒頭に「目次」セクションを設け、ユーザーが一目で全体構造を把握できるようにします。見出しごとにページ内リンクを設定し、タップ操作で該当セクションへスムーズに移動できるようにすることが理想です。また、長文ページでは目次を「折りたたみ式」にして表示・非表示の切り替えが可能なUIにすると、デザインが煩雑にならず、ユーザー体験も損なわれません。さらに、スクロールに追従するフローティング目次も有効で、常にユーザーの手元にナビゲーションがある安心感を与えます。コンパクトでありながら操作性に優れた配置と表示が、スマホ目次の基本です。

セクションごとに分かれたh2・h3タグの階層設計と効果

HTMLの構造を明確に保つためには、h2やh3といった見出しタグを適切に使用し、セクションごとに階層化された設計を行うことが重要です。スマホサイトでは特に、視認性の高い構成がユーザーの行動をスムーズにします。たとえば、h2を大見出し、h3を中見出しとして設計することで、コンテンツの構造を論理的に整理し、目次との連動性も高められます。これにより、ユーザーは今どこを読んでいるのか、次に何があるのかを直感的に理解できます。また、GoogleもHTML構造の整合性を評価しており、SEOの観点からも正しい見出し階層の設定は有効です。h2・h3の使い分けは、単なる見た目のデザインではなく、ユーザビリティとSEOの両面において効果を発揮します。

クリックしやすい見出しリンクの設置とアクセシビリティ配慮

スマートフォンサイトでの見出しリンク設置には、タップしやすいインターフェースとアクセシビリティへの配慮が求められます。指先での操作を前提に、リンク部分は十分な大きさ(48px以上)を確保し、周囲に余白を設けて誤タップを防ぎます。また、リンク部分には視覚的な変化(下線や色の変更など)を施し、ユーザーが「ここが押せる場所だ」と直感的にわかるようにします。さらに、スクリーンリーダー対応のために、リンクには明確なラベルやaria属性を設定し、視覚障がいを持つユーザーにも情報が伝わるよう設計することが望まれます。こうした細やかな配慮は、すべてのユーザーにとって使いやすく、ストレスのないWeb体験を提供するうえで欠かせないポイントです。

パンくずリストやグローバルナビゲーションの設計の工夫

パンくずリストやグローバルナビゲーションは、スマートフォンサイトにおける回遊性向上に大きく貢献する要素です。パンくずリストは、ユーザーが今どの階層にいるかを明示し、上位ページへ戻る導線として機能します。スマホではコンパクトな表示が求められるため、横スクロールやドロップダウン形式での表示が有効です。一方、グローバルナビゲーションはハンバーガーメニューとして格納するのが一般的で、メニューを展開するとすべてのカテゴリにアクセスできる設計が好まれます。また、固定ナビゲーションにすることで、どの位置にいても主要ページへの移動が可能となり、直帰率の低下にもつながります。情報設計とUIの融合が、ユーザーの迷いをなくす鍵となります。

目次による回遊率・滞在時間向上の具体的な改善事例

実際の改善事例においても、目次の導入によって回遊率や滞在時間が大きく向上したケースは数多く存在します。たとえば、ある教育系ブログでは、長文記事に目次を追加することで、ユーザーのページ滞在時間が平均30%以上増加しました。目次によって全体構成が把握しやすくなり、自分に必要なセクションだけを読むユーザーも増え、スクロール率の向上にもつながりました。また、FAQページで目次を導入した企業では、サポートへの問い合わせ件数が減少し、自己解決率が向上するという成果が得られました。これらの事例は、単に目次を設けるだけでなく、使いやすくデザインされたナビゲーションがユーザー満足度とサイト成果を共に押し上げる要因であることを示しています。

スマートフォンサイト制作時によくある失敗事例と注意すべきポイント

スマートフォンサイトの制作は多くのメリットをもたらしますが、一方で特有の落とし穴や見落とされがちな問題点も存在します。例えば、PC用のデザインをそのまま流用してしまい、スマホでは表示が崩れたり、操作しづらくなったりするケースがあります。ほかにも、フォントサイズが小さすぎて読みにくい、タップ領域が狭くて誤操作が起こるなど、ユーザー体験を損なう設計ミスも多く見受けられます。また、表示速度の遅さや、特定のOS・ブラウザでの表示崩れなどもよくあるトラブルです。これらの失敗を防ぐには、スマホユーザーの行動特性をよく理解し、実機での動作確認やUXテストを怠らないことが重要です。あらかじめ問題点を把握しておくことで、制作時のトラブルを最小限に抑えることができます。

文字やボタンが小さすぎることによるユーザー離脱のリスク

スマートフォンでは、表示スペースが限られているため、文字やボタンのサイズを小さくしがちです。しかしこれがユーザーにとって大きなストレスとなり、離脱の原因になることは少なくありません。文字が小さすぎると読みづらく、画面を拡大しなければ内容を把握できないため、ユーザーはすぐにページを閉じてしまう傾向にあります。同様に、ボタンが小さいとタップミスが頻発し、操作性が著しく低下します。Googleはボタンのタップ領域を少なくとも48px×48pxにすることを推奨しており、ユーザーの指の太さを考慮した設計が求められます。文字は最低でも16pxを基準とし、行間や余白も十分に取ることで、ストレスのない閲覧体験を提供できます。

PCデザインの流用によるスマホ未対応のレイアウト問題

PCサイトのデザインをそのままスマートフォンに流用することは、制作上の手間を減らす一方で、多くの問題を引き起こす可能性があります。PCとスマートフォンではユーザーの閲覧環境や操作方法が根本的に異なるため、単に縮小表示しただけでは不十分です。たとえば、横並びのメニューや複雑なレイアウトは、スマホでは画面からはみ出してしまったり、読みづらくなったりします。また、マウスオーバーによるアニメーションなども、タップ操作のスマホでは機能しません。その結果、ユーザーは混乱し、サイトから離脱してしまいます。スマホに最適化されたレイアウト設計を行い、モバイルファーストの視点でコンテンツ配置やナビゲーションを再設計することが非常に重要です。

モバイル表示速度の遅延によるSEO・UX両面での悪影響

スマートフォンでの表示速度は、SEOとユーザー体験の両方に直結する重要な指標です。表示が遅いと、ユーザーは途中で離脱してしまい、直帰率の増加につながります。Googleの調査によると、3秒以上の読み込み時間がかかると半数以上のユーザーがページを閉じるとされており、これは検索順位の低下にもつながります。画像サイズが大きすぎる、外部スクリプトの読み込みが多い、サーバー応答が遅いといった要因が、表示遅延の主な原因です。これを防ぐためには、画像のWebP変換、CSSやJavaScriptの最適化、CDNの導入などが有効です。PageSpeed Insightsなどの無料ツールを使って改善ポイントを可視化し、継続的なパフォーマンス改善を心がけましょう。

iOSやAndroidでの動作確認不足による表示崩れの発生

スマートフォンはiOSとAndroidという異なるOS上で動作しており、使用するブラウザもSafariやChromeなど多岐にわたります。そのため、特定の環境でのみ表示が崩れる、ボタンが機能しないといったトラブルが起こりやすくなります。特にCSSやJavaScriptの挙動が異なることが原因で、意図しないレイアウトや動作になることもあります。これを防ぐには、開発の終盤だけでなく、初期段階から複数の実機を使って動作確認を行うことが必要です。また、テスト環境としては、BrowserStackなどのクラウドテストツールを活用することで、さまざまな端末・OS・ブラウザでの表示を手軽にチェックできます。すべてのユーザーに均質な体験を提供するための確認作業は、決して省略できません。

フォーム入力のしづらさや不完全なエラーハンドリング

スマートフォンサイトにおけるフォーム入力は、ユーザーにとって最もストレスを感じやすい部分の一つです。入力欄が小さかったり、キーボードの種類が適切でなかったりすると、入力ミスや送信エラーが頻発します。また、エラーが発生した際のハンドリングが不十分だと、ユーザーはどこで何を間違えたのか分からず、入力を断念して離脱してしまうこともあります。これを防ぐには、電話番号入力には数字専用キーボードを表示させる、入力欄ごとにプレースホルダーやラベルを表示する、エラー時には明確なメッセージと該当箇所の強調を行うといった工夫が必要です。送信ボタンを固定表示にしたり、リアルタイムバリデーションを導入したりすることで、ユーザーの負担を軽減できます。

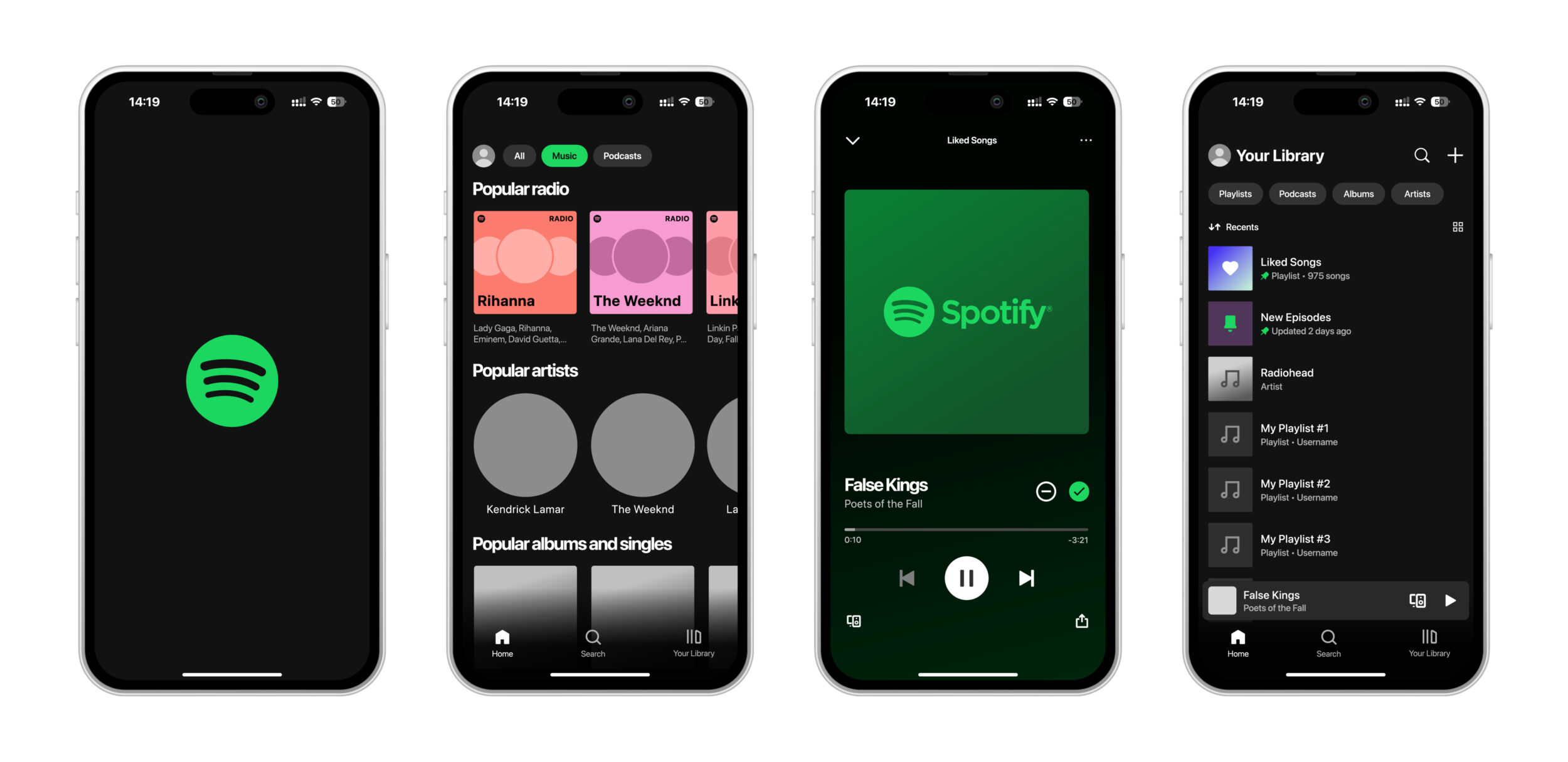

初心者でも安心して使えるスマホサイト制作ツール・サービスの比較紹介

スマートフォン対応サイトを制作したいと考えても、HTMLやCSSの知識がない初心者にとっては、どこから始めればよいのか分からないというのが実情です。そこで活用したいのが、スマホサイト制作に特化したツールやサービスです。最近では、ノーコード・ローコードで制作できるCMSやオンラインサービスが多数存在し、誰でも手軽にモバイル対応サイトを作成できるようになっています。たとえば、WordPressやSTUDIO、Wix、BASEなどは代表的な選択肢であり、それぞれに強みがあります。また、制作会社へ外注する方法も有効で、時間や品質を重視する場合に最適です。本章では、こうしたツールやサービスを比較し、初心者が失敗しない選択をするためのポイントを紹介します。

WordPressによるモバイル対応テーマとプラグインの活用

WordPressは世界中で最も利用されているCMSであり、スマホ対応サイト制作にも非常に適したプラットフォームです。多数のモバイルフレンドリーなテーマが用意されており、それらを使うことで専門知識がなくても見栄えの良いレスポンシブサイトが簡単に作成できます。また、「Elementor」などのページビルダーや、「WP Touch」「Responsive Menu」といったプラグインを活用すれば、スマホ専用の機能やデザインを手軽に追加できます。更新や管理もダッシュボードから直感的に操作できるため、初心者でも運用しやすい点が魅力です。加えて、SEOやセキュリティに強いプラグインも豊富にそろっており、スマホ対応だけでなく総合的なWebマーケティングにも対応できる拡張性があります。

STUDIOやWixなどノーコードツールの機能と制限を比較

ノーコードでスマートフォンサイトを作成できるツールとして、STUDIOやWixが注目を集めています。これらのツールは、ドラッグ&ドロップによる直感的な操作でページを構築できるため、プログラミングの知識がない初心者でも安心して使えます。STUDIOは日本製で、日本語UIに対応しており、シンプルで洗練されたデザインが得意です。一方、Wixは豊富なテンプレートとアプリ機能が特徴で、ブログやECサイトなど幅広い用途に対応します。ただし、細かなカスタマイズやSEO設定については制限がある場合もあり、無料プランでは独自ドメインが使えないといった制約もあります。用途や目的に応じて、柔軟に選ぶことが成果につながります。

スマホサイトに特化したCMSサービスの特徴と活用例

スマートフォンサイトに特化したCMSサービスには、「ペライチ」「BASE」「Jimdo」などがあり、用途に応じて選ぶことで高い効果を発揮します。たとえば、「ペライチ」は1ページ完結型のランディングページ作成に適しており、短期間でプロフェッショナルな印象のモバイルサイトを作ることが可能です。「BASE」はネットショップ運営に特化しており、スマホからの商品登録や受注管理も簡単に行えます。「Jimdo」は多言語対応やブログ機能など幅広いニーズに対応している点が特徴です。いずれもスマートフォン表示を前提に設計されているため、レスポンシブデザインや表示速度などの基本的な要素はあらかじめ最適化されています。費用対効果を重視したい初心者にとって非常に有力な選択肢です。

テンプレート選びで失敗しないためのチェックポイント

スマホサイト制作においてテンプレートを使う際は、デザイン性だけでなく機能面や操作性も重視した選定が必要です。まず確認すべきは、テンプレートが完全にレスポンシブ対応しているかどうかです。中にはPCでは美しく表示されるものの、スマホでは要素が崩れたり、文字が小さすぎたりするものも存在します。また、ナビゲーションの配置やメニューの挙動、フォントの視認性、読み込み速度なども重要なチェック項目です。可能であれば、プレビュー機能やデモサイトを実機で確認し、実際のユーザー体験に近い形で評価しましょう。さらに、SEO対応や拡張性が高いテンプレートを選ぶことで、将来的な改善や拡張にも柔軟に対応できます。見た目だけに惑わされず、総合的に判断する姿勢が大切です。

制作会社に依頼する際の選定基準と相見積もりの重要性

スマートフォンサイトを外注する場合は、制作会社の選定がプロジェクトの成功を左右します。まずは、過去の制作実績をチェックし、特にスマホ対応に強いかどうかを見極めましょう。デザイン性だけでなく、SEOや表示速度、ユーザビリティに配慮された実績があるかも確認ポイントです。また、見積もりを依頼する際には、1社だけでなく複数の業者から相見積もりを取ることが重要です。価格だけでなく、対応スピードや提案力、アフターサポートの有無なども比較し、総合的に判断することが失敗を防ぎます。契約前には必ず要件を明確化し、納期や修正回数なども含めて詳細を文書化することがトラブル防止につながります。信頼できるパートナー選びが、成功への第一歩です。

スマホサイト制作にかかる費用と相場、コストを抑えるポイントの解説

スマートフォン対応のWebサイトを制作する際、最も気になる要素の一つが「費用」です。制作にかかるコストは、デザインの複雑さ、ページ数、CMSの有無、アニメーションの有無、外注の有無などさまざまな要因によって大きく変動します。簡易的なランディングページであれば数万円程度で収まる場合もありますが、企業サイトやECサイト、独自開発が必要な場合は数十万円から100万円以上になることもあります。加えて、制作後の保守・運用費も継続的に必要になる点を見落としてはいけません。本章では、制作にかかるコストの構成要素を分解し、相場感を明らかにするとともに、コストを抑えるための実践的な方法について解説します。

スマートフォンサイトの制作費の内訳と相場感の概要

スマートフォンサイトの制作費は大きく分けて「企画・設計費」「デザイン費」「コーディング費」「CMS構築費」「テスト・公開費」「保守・運用費」の6つに分類できます。たとえば、1ページ構成の簡易なランディングページであれば5〜15万円前後が相場ですが、企業コーポレートサイトになると30〜100万円程度が一般的です。さらにEC機能や予約システムなどを組み込むと、100万円を超えるケースもあります。これに加えて、月額での保守費用が5,000円〜2万円ほどかかることもあります。初期費用だけでなく、運用まで含めた「総コスト」で比較検討することが重要です。相場感を把握し、見積もりの妥当性を判断する基準として活用しましょう。

自作と外注のコスト比較とそれぞれのメリット・デメリット

スマートフォンサイトを自作するか、外注するかによって、費用と労力のバランスが大きく変わります。自作の場合、STUDIOやWix、WordPressなどのノーコード・ローコードツールを使えば、初期費用を大幅に抑えることが可能です。ただし、デザインやSEO、操作性に関する知識がなければ品質に差が出ることもあり、時間と学習コストもかかります。一方、制作会社に外注すれば、プロによる設計・デザイン・開発が行われ、品質の高いサイトが短期間で完成しますが、数十万円単位の費用がかかるのが一般的です。目的が明確で、短期で成果を出したい場合は外注、自社運用や学習を兼ねたい場合は自作というように、目的に応じた選択が成功のポイントです。

テンプレート活用や簡易CMSによる費用削減の具体策

コストを抑えつつスマホ対応サイトを制作したい場合、テンプレートや簡易CMSを活用するのが効果的です。たとえば、STUDIOやWix、BASEなどはあらかじめスマートフォンに最適化されたテンプレートが用意されており、これらをカスタマイズするだけで見栄えの良いサイトが完成します。また、WordPressのモバイル対応テーマを使えば、低コストでブログや商品紹介サイトなどを構築可能です。これらのツールでは、画像やテキストを入れ替えるだけで済むため、制作時間の短縮にもつながります。さらに、無料プランや低価格の有料プランを選べば、予算内に収めやすくなります。テンプレート選びに注意を払うことで、見た目・機能性ともに満足のいくサイトを低価格で実現できます。

見積もり時に注意すべき追加費用や保守費の確認方法

スマホサイトの制作を外注する場合、初期見積もりだけで判断するのは危険です。なぜなら、多くの場合、修正対応や追加ページ、CMS導入などで見積もり外の費用が発生する可能性があるからです。特に「◯回まで無料修正」や「画像素材は別料金」「スマホ対応はオプション」など、契約内容の細部に注意を払う必要があります。また、公開後の保守・運用費も事前に確認しておくべきポイントです。例えば、サーバー代、ドメイン更新料、セキュリティ対策、定期的なバックアップなどが含まれているかを把握しておきましょう。契約前には必ず詳細な見積書と業務範囲(スコープ)を確認し、不明点は書面で明記してもらうことで、トラブルや想定外の出費を未然に防ぐことができます。

長期的視点で考える費用対効果とROIの重要性について

スマホサイトの制作費を考えるうえで、単なる初期コストだけでなく「費用対効果(ROI)」の視点が非常に重要です。たとえば、制作費が30万円だったとしても、その後の集客・コンバージョンによって売上が100万円を超えれば、十分な投資効果が得られたと言えます。逆に、格安で制作したが集客効果が得られず、リニューアルを繰り返すようであれば、かえって高くついてしまいます。長期的には、SEOやユーザー体験(UX)に優れたサイトの方が運用コストも下がり、リピート率や信頼性向上にもつながります。初期の費用だけにとらわれず、「自社にとってのゴールを達成できるか」という視点でコストと効果を見極めることが、戦略的なサイト運営において不可欠です。

スマートフォンサイト制作の事例紹介・成功例

スマートフォンサイト制作における成功事例は、具体的なデザインや機能面のヒントを得るうえで非常に参考になります。特に、業種や目的によって成果を上げているサイトには共通点が多く存在し、それらを分析することで自社サイトへの応用も可能です。たとえば、直感的なUI・UXの設計、高速な表示速度、明確なCTA(行動喚起)配置、コンテンツの最適化などが共通して成功要因として挙げられます。本章では、実際の企業やサービスがどのようにスマホ対応を進め、どのような成果を出したのかを紹介するとともに、優れたデザインを集めたギャラリーや参考サイトも併せて紹介し、スマホサイト制作のイメージを具体化する手助けを行います。

ユーザー数増加を実現した企業サイトのスマホ対応事例

ある中堅BtoB企業では、従来のPCサイトのみの構成からスマホ対応を実施したことで、月間ユーザー数が約1.7倍に増加しました。背景には、ユーザーのアクセスの約60%がスマートフォンからだったにも関わらず、モバイルでは表示崩れや文字の小ささが原因で離脱率が高かったことが挙げられます。そこで、レスポンシブデザインを導入し、スマホファーストで再設計を行った結果、表示速度の改善や視認性の向上が実現しました。さらに、CTAの位置を明確にしたことで、問い合わせ件数も増加。アクセス解析をもとに段階的な改善も行い、スマホユーザーのエンゲージメント向上につなげることができました。これは、ユーザー視点の再構築がもたらす成功事例の典型です。

コンバージョン改善につながったデザインリニューアル例

あるアパレルECサイトでは、スマートフォンサイトのリニューアルによってコンバージョン率が約2倍に向上しました。旧サイトでは、商品詳細ページが長文で、カートボタンの配置が分かりにくく、ユーザーが途中で離脱するケースが多く見受けられました。新たなデザインでは、視線の流れを意識した画像配置や、スクロールに追従するカートボタンを導入し、購入行動への導線を強化しました。さらに、ページの読み込み速度を改善し、ユーザーがストレスなく商品を閲覧できる環境を整えたことで、滞在時間と購入率がともに上昇。UIとUXの両面から課題を解決することで、成果を出した好例です。このようなデザインの見直しは、売上に直結する重要な施策と言えるでしょう。

スマホファーストで設計されたECサイトの構成と工夫点

スマホファーストを徹底したある食品ECサイトでは、スマホユーザーに特化した設計を行った結果、再訪率と顧客単価の両方で成果を上げました。具体的には、1画面に1アクションを原則とし、商品画像を大きく配置し、購入ボタンを目立つ場所に固定するなど、操作のしやすさを最優先としたデザインです。また、スクロール中もナビゲーションが常に表示される設計にし、カテゴリー移動がスムーズに行える構造を実現。レビューやレコメンド機能もモバイル表示に最適化することで、ユーザーの購買意欲を自然に促す導線を構築しました。結果として、スマートフォン経由の売上が前年対比で約140%に増加。設計段階からスマホに特化したことが、成功の決定打となりました。

業種別に見る成功スマホサイトの参考レイアウトと特徴

スマートフォンサイトの成功には、業種ごとの特性に合ったレイアウト設計が欠かせません。たとえば、飲食業では地図・営業時間・予約ボタンがファーストビューに配置されていることが多く、ユーザーのニーズに即した情報提供が評価されています。不動産業では、物件検索機能の利便性と写真表示のクオリティが重要視されており、スマホでもストレスなくスクロール・拡大できるUIが好まれます。教育系サイトでは、コンテンツの一覧性と、検索・絞り込み機能の充実が成果に結びついています。このように、業種によってユーザーの導線が異なるため、それに応じたレイアウトと機能設計が求められます。実際の成功例から学ぶことで、より的確なスマホサイトの設計が可能になります。

ギャラリーや実績集から学ぶスマホデザインのトレンド

スマホサイト制作において、最新のデザイン事例を収集することは非常に有益です。実績ギャラリーやWebデザインのアーカイブサイトには、スマホ対応が優れた最新トレンドを反映したデザインが多数掲載されています。たとえば、「MUUUUU.ORG」「LPアーカイブ」「SANKOU!」などのギャラリーでは、業種や目的別に分かれたスマホサイトの実例を閲覧することができ、レイアウトや配色、UIパターンの研究に役立ちます。近年では、ミニマルな構成・大きなビジュアル・アニメーション効果の活用などが主流となっており、これらをうまく取り入れることで、ユーザーの滞在時間やエンゲージメントの向上が期待できます。学びとインスピレーションの両面から、デザインギャラリーの活用はおすすめです。